いつまで小児科でみてもらえるの?

〜成人診療科への移行について〜

てんかんがあるお子さんとご家族の大きな悩みのひとつに、“成人診療科への移行”があります。小児科では、中学生に上がる年齢のお子さんをおもちのご家族から「いつまで小児科でみてもらえるの?」「大人になったら、成人診療科の先生にかからなくてはいけないの?」といった声をよく聞きます。実際、成人診療科への移行はどのように行われるのでしょうか。てんかん専門医の岡崎 伸先生に伺いました。

大阪市立総合医療センター

小児脳神経・言語療法内科 部長

知っておきたい、小児科から成人(大人)診療科への移行と自立について

子どものてんかんは、約8割が発作を抑制できることや、小児期に自然に終息することがあるため、薬剤による治療が中止できたり、通院も不要になったりする例が多くみられます。一方で、発作が難治に経過したり、併存症(知的や身体の障害や、心疾患など他の臓器の合併症など)を伴ったりする例もあります。このように、子どものてんかんがあるといってもさまざまなタイプの方がいらっしゃいます。

どのお子さんも、その子なりの生活を歩み、成長発達を経て少しずつ自立し、いわゆる「大人」になっていきます。日本では民法上、長らく 20歳が成年年齢とされていましたが、民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。したがって現在は、18歳以上を「大人」と呼ぶようになっています。もっとも18歳になった途端にてんかんの状態が変わるわけではないのですが、小児入院管理料など医療保険や小児慢性特定疾患などの支援制度は年齢で区別されますので、医療や教育・福祉などの支援内容は大きく変わります。つまり、「小児科(小児神経内科)」から「成人診療科(内科、神経内科)」への移行は、この制度の影響を受けるという一面があります。もうひとつの側面としては、大人になると高脂血症(脂質異常症)・高血圧・がんなど成人特有の疾患になる可能性が高くなるため、そうした疾患を見落とさずに診療するための内科医のスキルが新たに必須になることです。

このような流れの中、てんかんの診療が成人期にも続けて必要な方は、今までの主治医「小児科(小児神経内科)」を離れて、「成人診療科(内科、神経内科)」の主治医を探さなければなりません。ただし、小児期に発症するてんかん症候群で発作が増悪している時期や、先天性の複雑な心疾患など、小児特有の合併症がみられる例では、病状が一段落するまで小児科医が担当し続ける必要があります。また、成人のてんかん診療医が見つからない場合、あるいは小児科での診療を長く受けていて、患者さんやご家族も離れがたく、その小児科医が定年退職するまでそこで継続して診療する場合もあります。もっとも、小児も成人も診療できる、てんかん治療を専門に行うクリニックもあるのですが、同じ医師が長く診療し続けることには限界(医師の転勤や定年など)があります。また、ご家族も年を取ることもあり、お子さんが成人として自立することの重要性は誰もが考えることです。ですから、移行といっても一口に表せず、むしろ奥が深いため、移行をどのような形で行うのがそのお子さんにとって最適なのかについて、悩み続けている小児科医も多くいると思いますし、私もそのひとりです。

上記のような状況を踏まえ、ここでは成人診療科への移行について、現在考えられていることを元に、私なりに解説します。

小児科の対象年齢

一般的に初診の場合、病院の小児科では、てんかんを15歳までに発病した方を受け付けています(16歳以上でも初診で受け付けているところもあるかもしれません)。また、小児科医が開業している医院やクリニックでは、それぞれ初診可能な年齢を設けています。一方、再診の(継続的に受診している)場合、てんかんも含めて年齢についての規定は特にありませんが、大人になると成人特有の病気を併発することがあることから、おおむね18歳までを小児科再診の対象とするのが一般的です。

ただし、てんかん発作が続いていたり、増悪(ぞうあく;病状がますます悪くなること)したりしている場合や、併存症(合併症)があったりする方では、18歳以降も引き続き小児科の医師が治療を担当することもあります。しかし、加齢に伴う体の変化や妊娠、生活習慣病、がんの発病など、成人診療科でなければ診断が難しいことも増えていきますので、中高年になるまで小児科での受診を続けることにはデメリットがあることも知っておいてください。

ご家族の心情としては、「小さい頃から診てもらっている先生に、これからもずっと担当してもらいたい」と思われるでしょうし、そのお気持ちは当然のことと受け止めています。しかし、病院に勤務している医師には転勤もありますし、どの医師も定年などで引退を迎えるので、いずれは主治医を変えなければならない時が来るでしょう。ただ、お子さんの年齢がずいぶん上がってから、新たに小児科の主治医が初診で診療するのは、なかなか難しいものです。その時にあわてることのないよう、中学生になったら成人診療科への移行を意識することから始めて、徐々に知識を深めていったり、気持ちの準備を整えていったりするのがよいと思います。

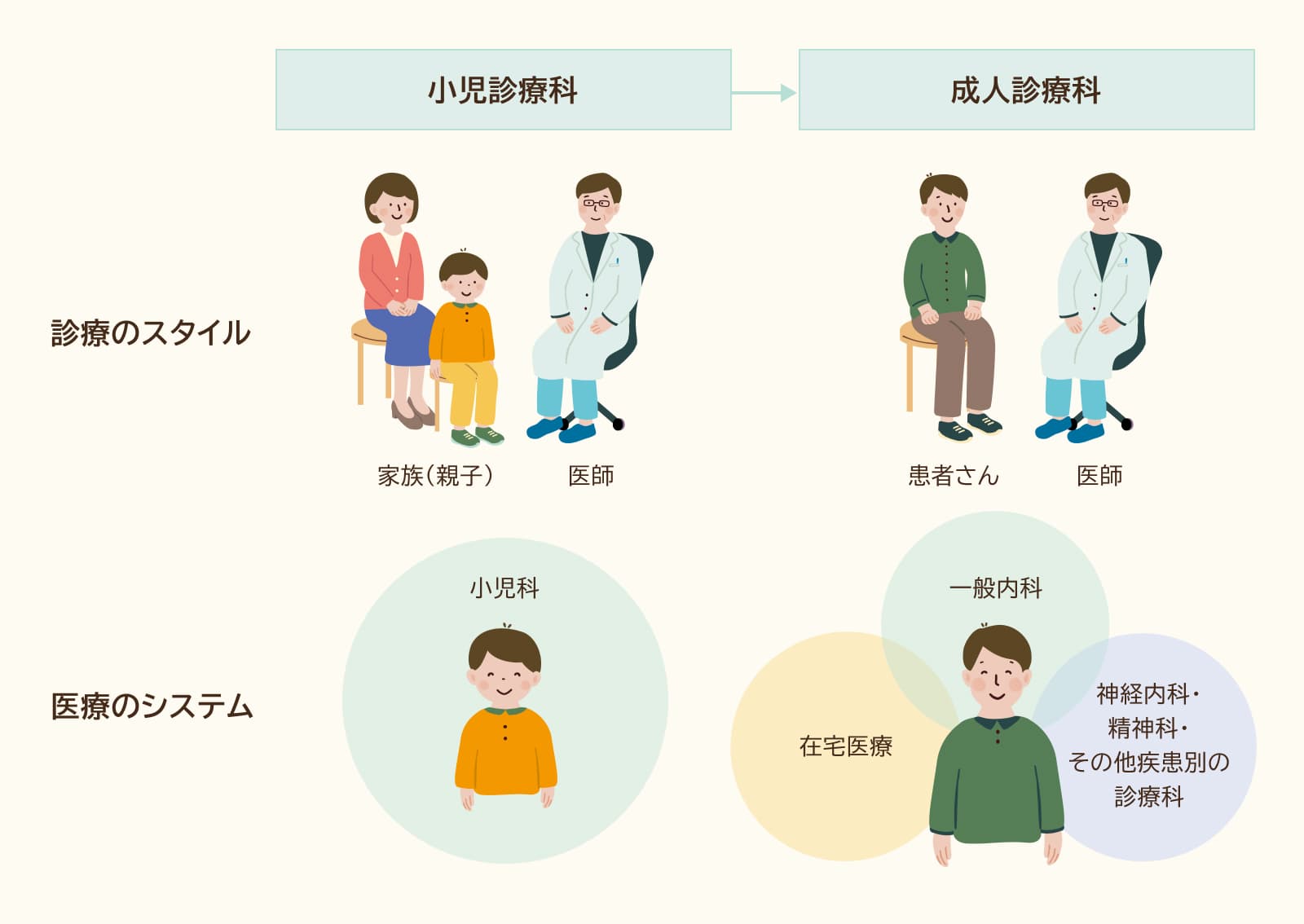

小児科と成人診療科の違い

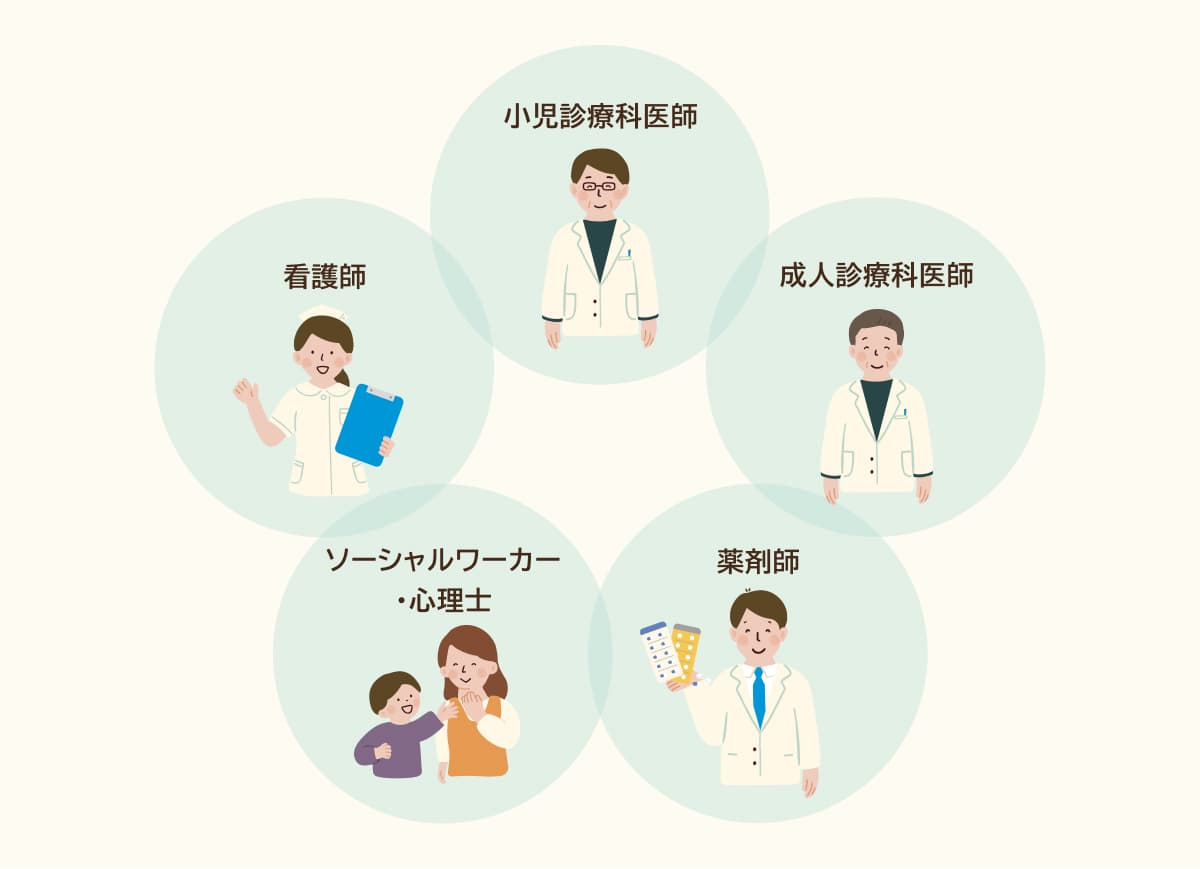

小児科では、お子さんを連れて受診するのも、病状を伝えて医師から説明を受けるのも、治療に同意するのも、すべて保護者が行う形になりがちです。一方、成人診療科では、患者さん本人と医師が相談して診療を行うわけですから、そもそもの形が異なっていると感じられることもあります(図1)。もちろん、てんかんがある患者さんには、障害がある方も多いので、成人になっても保護者に連れられて受診されることもあります。

また小児科では、てんかん以外の症状も含めて全身の診療をすることが多いのですが、成人診療科では、てんかん以外の症状は他の診療科の医師がみることになります。そうしたことは、成人の診療科を基本に考えると当たり前のことですが、てんかん診療で長く小児科に通っていると、そのスタイルの差に戸惑われることも多いかもしれません。

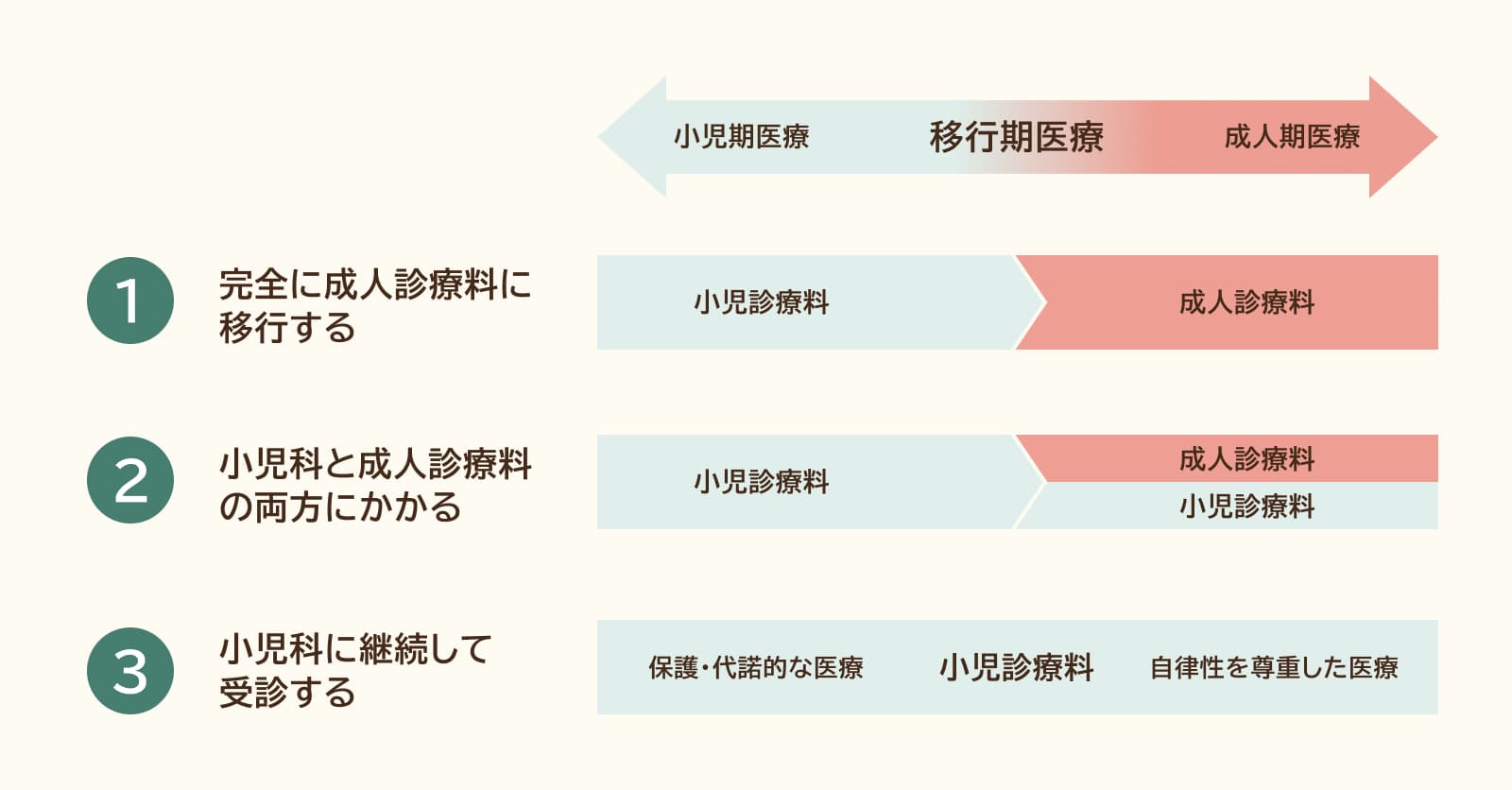

成人になった時に診療科を移行する3つのパターン

大人(成人)になれば、小児科から成人診療科へ移行すると前述しましたが、そのパターンには大きく分けて3つあります(図2)1)。どのパターンを選択するかは、お子さんの病状にあわせて、また診療可能な医師が近くにいるかといった地域の状況を考慮して、まずは主治医から提案します。最終的にはご家族の同意のもとで決定されますが、時間をかけて準備することが勧められます。

❶ 小児科から成人診療科へと徐々に移行し、最終的に成人診療科のみの通院となるパターン

薬物療法でてんかん発作を抑えることができ、病状が安定しているお子さんではこのパターンが選択されます。また、ある程度てんかん発作が落ち着いてきたり、年齢がさらに高くなったりした場合には、この形が望ましいと考えます。

❷ 小児科と成人診療科の両方で通院を続けるパターン

たとえば、てんかん発作が残り、てんかん診療医に受診することが望まれる状態であるにもかかわらず、居住している地域にそのような医師がいない場合などは、てんかん治療は小児科で続け、それ以外の感冒や胃腸症状などについては、成人診療科でみるパターンが該当します。

❸ 小児科を継続するパターン

たとえば、複雑な先天性心疾患や、小児期に発症するてんかん症候群で発作の増悪が続けば、成人後も引き続き小児科が治療を担当することもあります。ただし、ある程度、年齢が上がってくると、それも限界が出てくるかもしれません。また、病気が悪化した時の入院先が小児科では困難であったり、成人で起こりやすい病気の治療が必要になったりした場合、小児科だけでは対応しきれないこともあり、成人診療科との連携が必要になります。

横谷進ほか. 日児誌 2014; 118: 98-116.(一部改変)

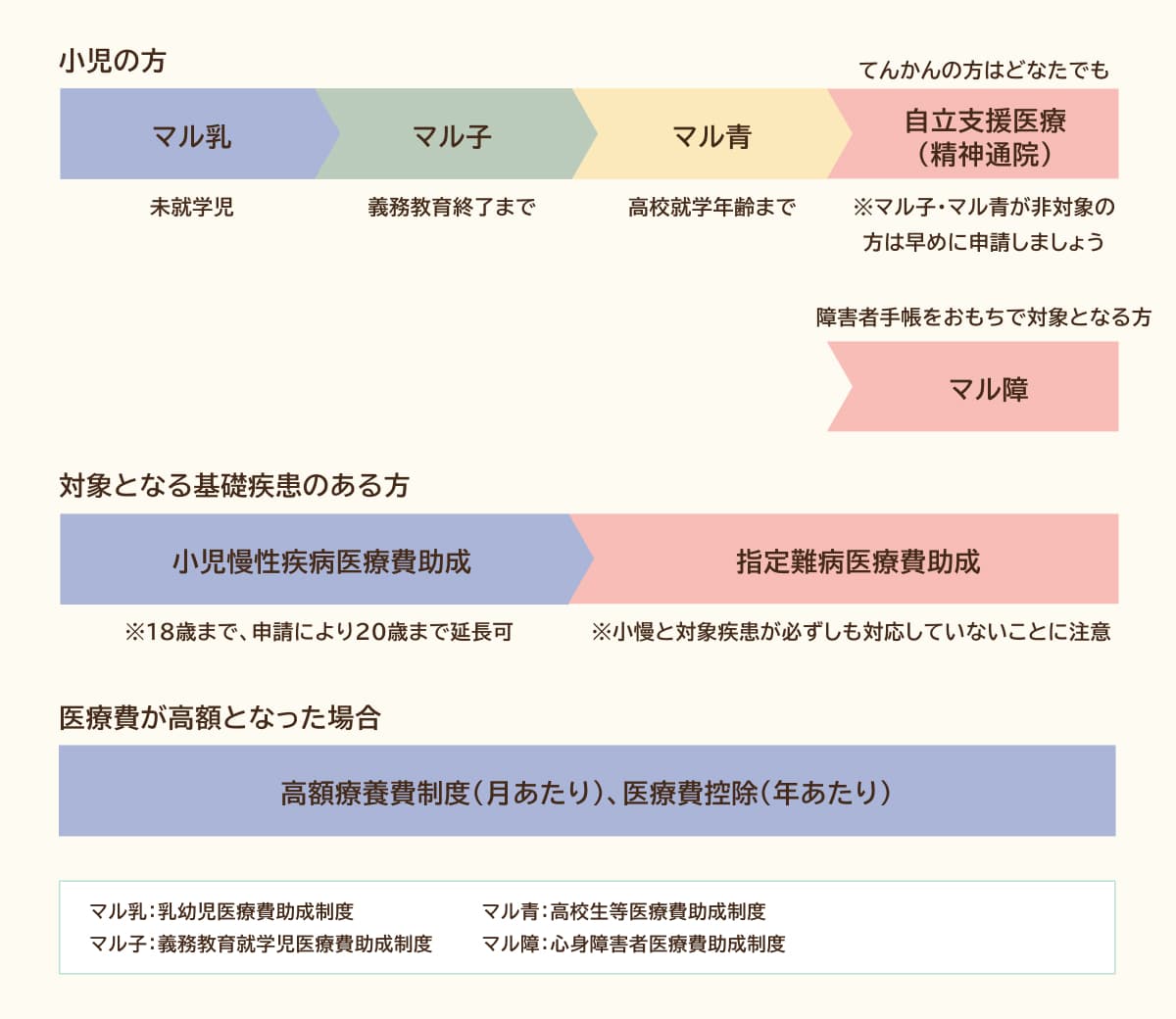

医療費助成制度の変更についても確認を

てんかんの治療は長期にわたることから、患者さんやご家族にとって医療費の負担は大きな問題です。日本では18歳になるまでは小児を対象とした医療費助成があるため、医療費の自己負担額は抑えられますが、18歳を超えると助成対象外となります。

しかし、てんかん患者さんに対しては自立支援医療(精神通院医療)制度があり、これを利用すれば、てんかんにかかわる外来医療費の自己負担は原則で1割になります。ただし、この制度を利用するには、居住している市区町村への申請が必要となります。また、障害者手帳をおもちの方は、重度心身障害者医療費助成制度の対象になることもあります。

さらに、特定の基礎疾患がある方については、原則として18歳になるまでは小児慢性特定疾病医療費助成、それ以降は指定難病医療費助成の対象となり、外来・入院費用の一部が助成されます(図3)2)。なお、この制度は本人の状態や収入などにより自己負担が異なってくるため、小児慢性特定疾病医療費助成と指定難病医療費助成では、対象となる疾患が異なるケースもあります。そのため、移行期を迎える際は、医療費助成制度について病院のソーシャルワーカーや、各自治体の保健所、保健センターの相談窓口に確認をしておくとよいでしょう。

生田陽二. 小児期発症慢性疾患患者に寄りそう希望の移行期医療; 幻冬舎メディアコンサルティング, 2023. p82.

診療科の移行は18~22歳ごろが一般的

「成人診療科への移行が必要なのは頭では理解したけれども、実際、いつから何を準備して、どのように進めていけばよいのだろう?」と、お子さんやご家族は戸惑われることと思います。

てんかん発作が比較的落ち着いていれば、小児科から成人診療科への移行は18~22歳ごろがひとつの目安となります。ですが、その前後、すなわち高校生の時期に移行する方や、23歳を超えてから移行する方もいて、どのタイミングでの移行が最適なのかは、それぞれのお子さんによって違います。外来で、急に成人診療科への移行を提案されると戸惑われると思いますので、お子さんが中学生になったあたりから意識し始めて、移行への段取り、移行後にはどのような選択肢があるのか、そうなるとどのようなライフスタイルになるのかなどの情報を集め、知識を蓄えて本人やご家族で話し合いをし、そのうえで主治医と相談するなど、数年の時間をかけて準備をするのがよいでしょう。

事前に成人診療科を見学したり、成人診療科の医師に話を聞いたり、小児科と成人診療科の医師同士が話し合えたりできれば理想的ですが、医師の働き方改革などで診療できる時間に限りがあることもあり、診療情報提供書(患者さんが別の医療機関を受診する際に、これまでの治療記録などを記載して紹介先の医療機関に提供する文書)でのやりとりなど他の手段を利用する方法もあります。

また、移行時期については年齢に加えて、進学や就職や転居といった生活の変化などの区切りを利用したり、てんかん発作が比較的落ち着いている時などを考慮したりすることもひとつの方法です。ただ、お子さんの障害や自立の度合いによっては調整が必要な場合もあるので、小児科・成人診療科の医師のみならず、看護師やソーシャルワーカーなど多職種が本人やご家族の意向をもとに、お子さんの将来を一緒に考える形になれば理想的だと考えています(図4)。

13歳を過ぎたら、将来の治療について主治医と話をしてみよう

中学生になったあたりから、数年の時間をかけて準備を行いつつ、最初はやんわりと主治医に将来の治療について質問してみるのがよいかもしれません。また、可能であれば「今の状態であれば、何歳ごろまで小児科に通えそうですか?」と尋ね、主治医が考えている移行の目安を直接聞いてみると双方の理解が早まるかもしれません。ただし、主治医が制度の説明や受け入れ病院などすべてを準備するのは難しいこともあります。その際は、病院のソーシャルワーカーなどに尋ねてみましょう。

また、各地の移行期医療支援センターでは、診療科の移行に関する専門的な情報提供や支援を受けることもできます。診療科の移行にあたっては、移行期医療支援センターが公表しているホームページ(表1)の情報も参考にしてください。

- 表1 移行期医療支援センターのホームページ(2024年6月時点)

お子さんのさまざまな自立について

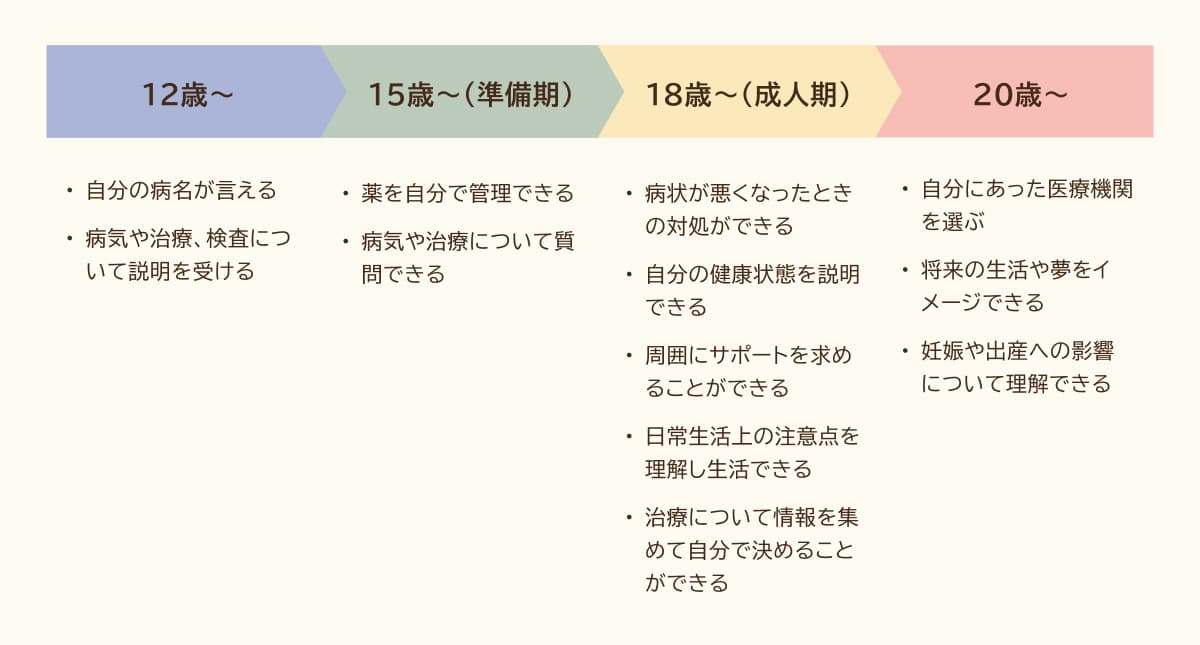

お子さんの発達過程における重要なことのひとつに「自立」があります。子どもの場合、どうしてもご家族が生活・体調管理を行いますが、てんかんがあるお子さんの場合は、なおさら治療が円滑に行うようにと、服薬管理や体調管理を本人よりもご家族が率先して行います。そして、ついつい小学校高学年や中学生になってもそうしたことを続け、高校生や大人になってもご家族が受診の中心になってしまうことも少なくはありません。しかし、自立に向けててんかんのあるお子さんが成長の過程で身につけたいこともたくさんあるものです。その一例を図53)に示します。

東京都移行期医療支援センター、東京都福祉局. 大人になっていくあなたへ.

ただし、てんかんがあるお子さんには障害がある方や、合併症のために支援が必要な方も多くみられます。そのような方が「自立する」ということは、なかなか思い浮かばないご家族もいらっしゃると思います。私は、中学生以上になったてんかんがあるお子さんで、特に併存症があるお子さんのご家族から、「自分の子どもは自立ができないから、移行期に主治医が変わるのが不安だ」とか、「自分がいなくなった後に、子どもの面倒を誰がみてくれるのか不安だ」という心配をお聞きすることがときにあります。しかしそもそも自立とは、人がひとりで誰の助けもなく生きるというわけではなく(そんなことは誰もできないので)、周囲の人々から支援してもらいながら、その人らしく暮らしていくことであると思います。ただし、親が支援する状態ではなく、教職員・福祉の方や知人など、親以外の方で支援して暮らせる状態をその人の自立と考えて、そのためにどのようなことができるのかを考えていくことが大切ですし、それをあたりまえのように支援できる社会であればと思います。そのような社会であれば、すべてのてんかんがあるお子さんとご家族にとって、「自立」はもちろん、「成人期の医療への移行」ということへの不安や負担が少なくなるのではと考えています。

文献

- 1)横谷進ほか. 日児誌 2014; 118: 98-116.

- 2)生田陽二. 小児期発症慢性疾患患者に寄りそう希望の移行期医療; 幻冬舎メディアコンサルティング, 2023.

- 3)東京都移行期医療支援センター、東京都福祉局. 大人になっていくあなたへ

監修;大阪市立総合医療センター 小児脳神経・言語療法内科 部長 岡崎 伸 先生

- TOP

- 子どものてんかんガイドブック

- お悩み対処法

- 小児科から成人科に移ることについて