「多発性骨髄腫と歩んできた私たちの道のりと今」他の患者さんを見る

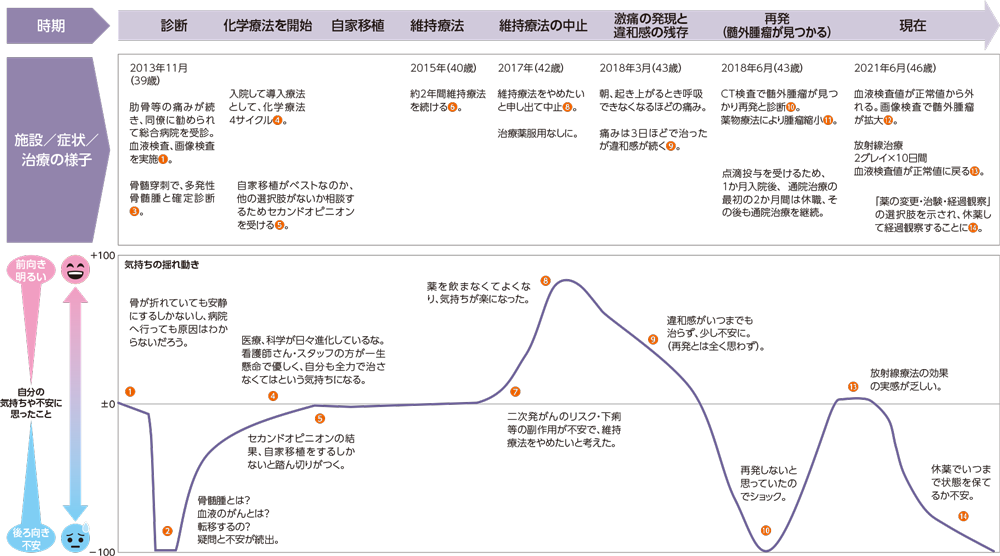

長い間、骨の痛みが続いていたが、病院へ行っても原因はわからないと考えていた。同僚に受診を勧められ、2013年、39歳のときに総合病院を受診。多発性骨髄腫と診断された。自家造血幹細胞移植により寛解※後、維持療法を経て、一旦、無治療となる。43歳のとき再発し薬物療法、放射線治療後、休薬して経過観察中。現在も診断時と同じ職場で勤務。

※ 寛解:治療によって骨髄腫細胞やMタンパクがほとんどなくなり、症状が落ち着いて安定した状態になること。

骨の痛みが続き、同僚の助言で総合病院を受診

38歳のときに寝違えたような痛みが続き、シートベルトを付けるときや車を止めるとき、くしゃみをしたときなどにも肋骨が折れていると思うような痛みがありました。その頃は、たとえ骨が折れていたとしても安静にするしかないし、そんなにいつも折れるはずはないから、病院へ行っても原因はわからないと考えていました。それでも、あまりにも長い間あちこちに痛みが続くので、同僚からきちんと診てもらったほうがいいと勧められ、2013年11月、39歳のときに総合病院を受診しました。症状からどの科を受診すればよいか案内してくれる看護師さんがいたので、体中が痛いという話をして内科に行きました。

先生はここ半年くらいの症状について、どういうときに、どんなふうに痛かったか、今一番つらいのはどこかなど、30分くらいかけて熱心に話を聞いてくださり、そのとき一番痛かった足の付け根のレントゲンを撮り、血液検査をして、1週間後に結果を聞きに来るよう言われました(図中❶)。

初めて聞いた「骨髄腫」をスマートフォンで検索

結果を聞きに行ったところ、血液検査の結果からははっきりしたことはわからないようでしたが、足の付け根のレントゲンを見て「骨髄腫かもしれない」と言われ、その日のうちに今度は頭のレントゲンを撮り、翌週に骨シンチグラフィ検査を受けることになりました。

頭のレントゲンを撮った後の待ち時間に、スマートフォンで「骨髄腫」と調べたら「多発性骨髄腫」という言葉がたくさん出てきて、初めて聞いた者からすると骨髄腫と多発性骨髄腫は同じ病気なのか、それすらわかりませんでした。「血液のがん」という記事も出てきて、それまで、がんというと手術で取る固形がんのイメージしかなかったので、血液のがんということ自体の意味がわからず、抗がん剤だけで治ると書かれていても全く理解できませんでした。体中を巡っている血液が、がんになっているとしたら、いろんなところに転移するのか?と不安になりました(図中❷)。

このとき、病院に置いてあったがん患者団体の情報誌を持ち帰り、ホームページを見て、すぐに入会しました。

確定診断後、すぐに入院して治療開始

初診の内科から血液内科に移り、骨髄穿刺をして、多発性骨髄腫と確定診断を受けました(図中❸)。12月に自家造血幹細胞移植(以下、自家移植)に向けた化学療法のために入院して、治療について説明を受け治療計画書をもらいました。入院前は、どのように治療が進んで行くのかわからず、職場にもあまり説明できていなかったので、入院してから、お見舞いにきてもらったときに説明しました。ちょうど育児休暇を取得しようとしていた矢先のことでしたので、休暇に入るタイミングが2週間早まり、職場の方々にご配慮いただきました。私の入院と育児が重なって妻にも負担をかけました。

この頃は、もう一人子どもが欲しいと思っていたので、薬の影響が気がかりで先生に質問しましたが、使用予定の薬には、子どもをつくることへの影響に関する十分な研究結果や経験が少なく、判断できる根拠が乏しいので何とも言えないということでした。いずれにしても、治療前に精子を凍結保存しておくことにしました。

プロテアソーム阻害薬を含む化学療法を4サイクル受けましたが、看護師・スタッフの皆さんが一生懸命で優しく接してくださって、自分も全力で治さなくてはと思いました(図中❹)。

自家移植前にセカンドオピニオン

治療を始めた頃は、「自家移植が標準療法と言われたから、それでいいだろう」と思っていましたが、がん患者団体のホームページなどの情報を見て、「自家移植はつらそう」、「自家移植をしなくても薬だけで治らないのだろうか」という気持ちが強くなってきて、化学療法が終わった時点で二人の先生にセカンドオピニオン※1をお願いしました。主治医に遠慮している場合ではないという心境でした。がん患者団体の情報誌や書籍で知ったお二人に相談し、「自家移植」が今の自分にとってベストな治療であることを認識し、自家移植をするしかないと踏ん切りがつきました(図中❺)。自家移植は実際には想像したよりもつらくなかったです。このときは、入院前から取得を予定していた育児休暇も合わせて約10か月間、仕事を休みました。

※1

セカンドオピニオン:診断や勧められた治療法について主治医以外の病院の医師の意見を聞いて参考にすること。主治医に申し出て他の病院の専門医などを紹介してもらうこともできる。

自家移植で寛解後、維持療法を開始するも2年後に中止

自家移植で寛解した後、免疫調節薬の飲み薬で維持療法を約2年間受けて血液検査も正常値が続いていました(図中❻)。そこで、その薬の副作用に二次発がんのリスクがあると書かれていたことや、副作用の下痢の症状が強かったことから、2017年、42歳のときに先生に維持療法をやめたいと相談して中止しました。副作用を予防するための薬も服用していて働きながら飲み忘れないようにするのが大変だったので、すべての薬がなくなったときは本当によかったと思いました(図中❼❽)。

痛みから髄外腫瘤が見つかり治療を再開

その後も毎月、経過観察のための通院を続けていましたが、休薬から約1年経った2018年になって血液検査が正常値から外れるようになりました。それでも、がん患者団体に入会して以来、講演会やセミナー等で、自分と同じような治療をしてきた患者さんが、順調に経過しているという話をたくさん伺っていたので、自分も再発することはないと思っていました。

2018年3月末、朝起き上がるときに激しい痛みがありましたが寝違えたくらいに思い、その後の違和感もスノーボードでの古傷のせいにしていました(図中❾)。5月まで違和感が残っていたので、同じ病院内の整形外科でCT検査をすることになり、多発性骨髄腫の髄外腫瘤※2が見つかって再発と診断され、ショックを受けました(図中❿)。

そのときは、とにかく治さなければと効果の高い治療を希望して、1週間後に入院して抗体治療薬(点滴)と免疫調節薬(飲み薬)の治療を開始し、その後も通院で同じ治療を続けて腫瘤は小さくなりました(図中⓫)。最初の頃は週1回の点滴で1回5時間くらいかかったので1か月入院し、その後、通院治療になり2か月後に職場に復帰しました。

※2 髄外腫瘤:骨髄以外の場所で骨髄腫細胞の増殖が認められるもの。

血液検査値が悪化し放射線治療後、経過観察

それ以来、治療を続けてきて、体感は肩凝りが激しいという感じで、日常生活では重い物を持たないように気をつける程度で問題なく過ごしていたのですが、今から数か月前より血液検査が正常値から外れてきたので、念のために画像検査をしたところ髄外腫瘤が大きくなっていました(図中⓬)。点滴の治療を約3年間続けてきた中での悪化だったので、今度は放射線治療をすることになりました(図中⓭)。先生は、腫瘤のある場所が放射線治療を続けるには適していない、今の点滴の治療薬はもう効かなくなったという判断で、次の治療の選択肢として「違う薬に変える」、「治験への参加※3」、「経過観察」を提示されました。違う薬に変えると、点滴のためにまた入院して休職しなければならないし、治験にはすぐに参加できないので当面は経過観察をすることにしましたが、現在も休薬しながらこの状態をいつまで保っていけるか不安を感じています(図中⓮)。

※3

治験:「くすりの候補」の開発の最終段階で、健康な人や患者さんの協力によって、人での効果と安全性を調べ、国の承認を得るための成績を集める臨床試験を「治験」と呼ぶ。

新たに多発性骨髄腫と診断された患者さんへのメッセージ

治療に関していろいろな情報があるので、自分が医者になったつもりで情報を集めて自分の病気を客観的に考えるのもいいと思います。私は、がん患者団体のセミナーや情報誌、同じ病気の患者さんのブログなどを見るほかに、日本骨髄腫学会のホームページや専門書からも情報を得ています。治療薬の組み合わせなども勉強しておくと、自分でも納得して治療が受けられると思います。

今後は?

今後どのように治療をするか、治験に参加するか、先生に相談して考えていかなければなりません。

最近、子どもに生き物を飼いたいとせがまれて金魚を飼い始めました。水槽がなかなか安定せず、思ったより世話が大変で四苦八苦していますが、子どもと一緒に水槽を洗ったり、水換えや餌やりをしたり、こういった日常生活を大切にしながら、まずは次の10年を乗り切っていきたいです。