「多発性骨髄腫と歩んできた私たちの道のりと今」他の患者さんを見る

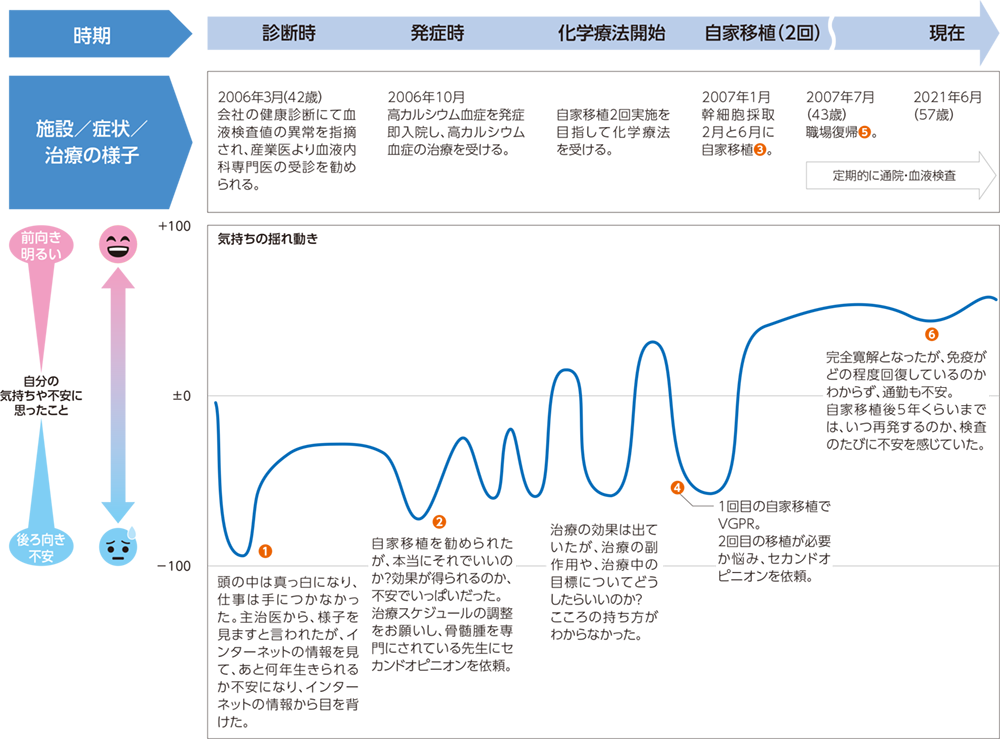

2006年3月、42歳のときに健康診断で血液検査値の異常を指摘され、血液内科専門医を受診したところ多発性骨髄腫と診断。同年10月より自家移植を目指して化学療法開始。2回の自家移植により最良部分奏効※が得られ職場復帰。以降、仕事を続け10余年、現在も現役で活動中。また、がん患者団体の活動においても積極的に情報を発信し、他の患者さんからの相談を受けることもしばしば。

※

治療によって骨髄腫細胞やMタンパクの量が減り効果が得られることを「奏効」といい、それらの減少量、改善度によって部分奏効(PR)、最良部分奏効(VGPR)、完全奏効(CR)、厳格な完全奏効(sCR、深い奏効)、MRD陰性などと表現する。

会社の健康診断で血液検査値の異常を指摘され、血液内科の専門医を受診

2006年3月、42歳のときに健康診断で血液検査値の異常を指摘され、産業医から血液内科専門医への受診を勧められ、総合病院で受診しました。持参した血液検査結果はIgGなどの詳細も出ていたので、先生からは見ただけで、骨髄腫でほぼ間違いないと言われました。

「腫」というからには「がん」なのだろうと思いながらも、よくわからなかったので、そのときは特に質問もしませんでした。家に帰りインターネットで骨髄腫について調べ、平均余命に関する記述を見て、はじめて大変な病気だと気づき、そこから頭の中は真っ白になり、仕事が手につかなくなりました(図中❶)。

確定診断を受けたときには先生から、発症した場合の平均余命の説明があり、「いわゆるくすぶり型なので治療に入るまで時間があるかもしれません」、「しばらくは様子を見ましょう」と言われました。すぐに治療するわけではないということから、しばらくこのまま過ごせるのかなと思いました。仕事を続けながら、夜、家に帰っては、あと何年、生きられるだろうかと考えていました。

治療に入るまでは、怖くて、情報に一切触れなかった

子どもがまだ小学生で小さかったので、この先、家族と一緒に過ごすことができないかもしれないと思うと、それが一番心配でした。

確定診断を受けるまでの最初の何日かは骨髄腫について調べましたが、そのあと毎月検査に通っている間は、このままでいさせてくれと願うだけで、怖くて、聞きたくなくて、先生に質問したり、インターネットで調べたりすることは一切しませんでした。

8月、9月と、徐々にIgGの数値が上がってきて、9月にIgGが6,000mg/dl近くという検査結果を渡されたときの先生の様子が、これまでと違う感じがして、気になったのを覚えています。

自家移植以外の治療法の可能性を知りたくて求めたセカンドオピニオン

10月の休日に会社のソフトボール大会に参加したのですが、十分な水分補給もしなかったのが響いたのか、帰ってから体がだるくなりました。月曜日は仕事に行ったものの、体がつらくて病院に行ったところ、高カルシウム血症(多発性骨髄腫の症状の1つ)と診断され、対処しないと命にかかわるということで即入院となりました(カルシウムが13.8mg/dl、IgGが7,300mg/dl)。

入院中に今後の治療について、「50歳以下で体力もあるので、自家造血幹細胞移植(以下、自家移植)を目指しましょう」という説明を受けました。急に治療開始ということになりましたが、自家移植そのもの、また他に治療法があるのかないのかがよくわからなかったので、専門の先生の意見を聞きたいと思い、自分で近くの骨髄腫の専門医を探して、セカンドオピニオンをお願いしました(図中❷)。

セカンドオピニオンを求めた大きな理由は、やはり、治療を始めるにあたり背中を押して欲しくて、その治療でいいよということを確認したかったように思います。そして、もし効果がなかったときに次にどうしたらいいのか、専門の先生がいる大きな病院のほうがもっと新しい治療ができるのではないかという思いもあって、「もしかしたら転院させてくださいと言うかもしれません」とセカンドオピニオンの先生にお願いしました。

実際のところ、先生からは、全く同じ治療を勧められ、転院したとしても同じ治療をすると言われました。当時は、治療法はあまりなかったのですが、学会の雑誌を持ってきて、「海外ではこういう新しい治療が出てきています」と言って見せてくださいました。

職場への感謝と治療を開始してからの不安

突然の入院で周囲にはかなり迷惑をかけたと思いますが、上司も「治るまで会社のことは気にしないで安心して治療するように」と言って、会社の制度で長期の休みを取れると教えてくれたので、本当に感謝しています。医療費に関する情報についても、会社の総務や健康保険組合に相談して入手することができました。

治療中、患者同士の情報交換で力をもらう

入院する際に、とにかく情報を得なければと思い、パソコンを購入して病室に持ち込みました。入院中にインターネットで調べて、患者さん同士で情報交換しているがん患者団体があることを知り、入会しました。入院していた当時はメールを用いた患者間のコミュニティがあり、その中で普段の何気ない話や治療の話を交わしていて、自分もよく参加していました。そこで、みんながどんな治療をしているのかを知ることができ、自分と同じ治療や経験に共感し、自分一人だけじゃないと力をもらいました。さらに治療後に普通の生活に戻られている患者さんもいることを知り、安心と励みにつながりました。「看護師さんに何でも相談していい」というアドバイスももらい、そうしてもいいんだと思いました。また、当時はブログも急に増えだした時代で、ちょうど40代くらいの同じ世代の方のブログが多かったので、同じような治療を受けている人の経験談や生活の様子を知ることができて非常に参考になりました。

2回の自家移植

自家移植に向けた化学療法を開始してからは、病勢を抑えられるだろうか、自家移植まで行けるだろうかが不安でした。とにかく効くか、効かないか、効かなかったら次の手はあるのだろうかということが一番の心配事でした。

実際の自家移植に際しては、幹細胞採取前の治療で嘔吐や下痢などの副作用がつらかったです(図中 ❸)。

2007年の1月に幹細胞を採取し、2月後半と6月前半の2回、自家移植を行いました(図中❸)。

自家移植は当初から2回行う予定でしたが、1回目のときに「もう二度とやりたくない」と思ったのと、1回目で数値的にVGPR※くらいになったので、本当にもう1回必要なのかセカンドオピニオンを再度求めました(図中❹)。その先生からも「自分でも2回やる。やることによって悪くなることはないが、良くなることはあると思う、やって損はない」という風に言われて納得することができ、「自分も頑張ろう」と思いました。

※ VGPR(very good partial response):最良部分奏効。

自家移植終了後の勤務時間制限付きの職場復帰

2007年6月下旬に退院し、7月中旬に元の職場に復帰しました(図中❺)。最初は残業禁止という形で勤務時間を制限しながらの復帰でした。復帰直後は、自分の免疫がどこまで戻っているのかわからないので、マスクをして、咳をしている人に近づかないとか、人混みに行かないよう気を遣っていました。ずっとこんなことを気にしながら生きていくのかと感じていました。

多発性骨髄腫と診断されてから、約15年が経過しましたが、今は完全寛解という状態が続いています。自家移植後5年くらいまでは検査数値の上がり下がりが非常に気になって、標準範囲内であっても上がり気味になると、このまま再発してしまうのではないかと不安になり、検査に行く1週間くらい前からお腹の調子が悪くなることもありました(図中❻)。移植後7年、8年目くらいから「少しくらい上がったり下がったりするさ」という気持ちで検査結果を見ることができるようになりました。

「患者力」をつける

自家移植終了後2年目くらいから、がん患者団体のお手伝いやサロンに参加して、講演会で「患者力」という言葉を聞き、これだ!と思いました。自分の病気を正確に理解して、自分が受ける治療を理解する、そして、その治療がうまくいったら、あるいはいかなかったとしても、次はこういう治療があるという思いを持って治療していくことが「患者力」なのではないかと思っています。

病気や治療の理解に役立ったのは患者同士のアドバイスでした。先生や看護師さんからも説明を受けましたが、すぐには理解できなかったり、質問しにくかったり、薬の名前も苦手で覚えられませんでした。それが患者同士だと「これがよくわからなかった」と素直に聞くことができ、他の治療法についても知ることができました。

新たに多発性骨髄腫と診断された患者さんへのメッセージ

今は治療法が増えているので、それらの情報を多く持っていたほうが安心だと思います。そして焦らないこと。僕も血液のがんと言われたときは頭が真っ白になりましたが、そういう状況の中でも進んでいかなければなりません。最初は情報もなく不安だと思いますが、1つずつ理解して向き合っていくという風にしたらいいと思います。その中で患者同士のつながり、自分一人じゃないということはとても大きな力になりますし、前向きに治療していく励みになると思います。

また、治療を続ける中で「痛い」、「苦しい」、「しんどい」を我慢しないで、先生や看護師さんに素直に伝えるほうがいいということも意識していただきたいと思います。

今後は?

僕自身の希望としては、このまま治療なしで最後まで生きていけたら嬉しいなと思います。

がん患者団体は、患者の力を生み出す場だと思っているので、患者、医療者、行政の三者でタッグを組んで、患者さんが参加しやすく、充実した人生を目指していけるように活動できたらと思っています。