「多発性骨髄腫と歩んできた私たちの道のりと今」他の患者さんを見る

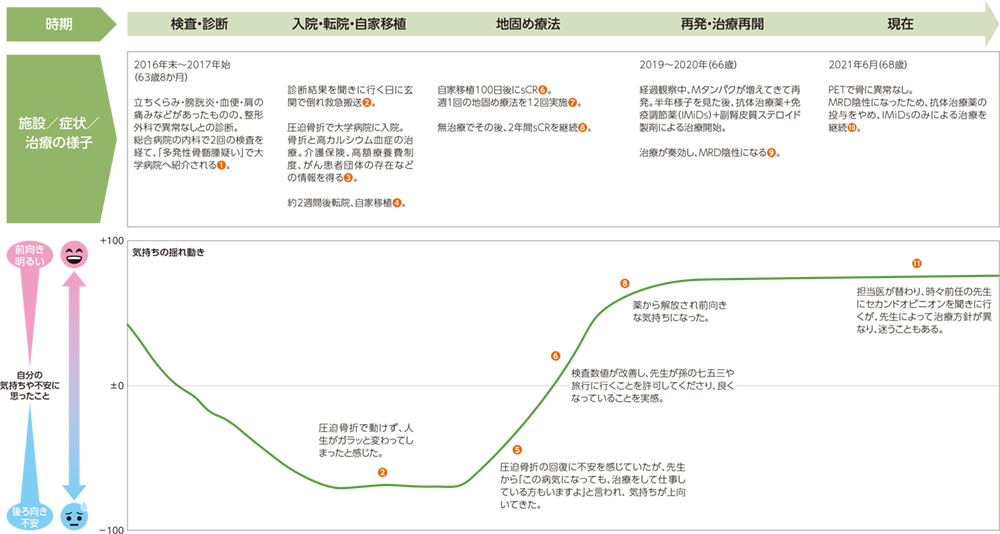

2017年、63歳のときに確定診断を受ける。大学病院に診断結果を聞きに行く日に転倒骨折で入院。圧迫骨折で動けない状況の中、病気・治療、医療制度、患者団体等の情報を得る。骨折・高カルシウム血症の治療後、近医にて自家移植。移植100日後の評価でsCR(厳格な完全奏効)となり、地固め療法を受けた後、無治療で過ごす。2019年に再発し、2020年に治療を再開、奏効、MRD(微小残存病変)※陰性となる。現在、薬物療法を継続中。

※ MRD(minimal residual

disease)微小残存病変。寛解後もわずかに骨髄腫細胞が残存するが、高感度の検査で骨髄腫細胞が検出されない状態をMRD陰性という。MRD陰性の場合、長期にわたり再発せずに経過するケースが多い。

肩の痛みをきっかけに63歳で多発性骨髄腫と診断

2016年に立ちくらみや膀胱炎、血便、貧血などの症状が出て、年末に激しい肩の痛みで受診したものの整形外科では異常なしとの診断でした。総合病院の内科で2回の血液検査を経て、「多発性骨髄腫の疑い」で大学病院に紹介されました(図中❶)。聞いたこともない病名でしたが、その日は孫を預かることになっていたので自分のことを考える時間はあまりなく、ただ、病気になったのが子育て中の娘でなく、私でよかったと思いました。そして、私だけが病気を免れる保証なんて、どこにもないなと思いました。

大学病院に確定診断を聞きに行く日に転倒して骨折してしまい救急搬送され、そのまま大学病院に入院しました。圧迫骨折による背中の痛みと高カルシウム血症(多発性骨髄腫の症状の1つ)の影響で意識がもうろうとしながら、多発性骨髄腫であること、完治しない病気であることなどを聞きました。そのときは緊張して、何も質問できませんでした。骨折のため動くこともできず、自分の人生がお芝居の場面転換のように、ガラッと変わってしまったように感じました(図中❷)。

入院中に得た知識や出会いが、その後の治療や生活の助けに

大学病院には骨折と高カルシウム血症の治療のために2週間入院し、この間に教えていただいたことは、その後の治療や生活に大変役立ちました(図中❸)。まず、先生が介護保険の申請を勧めてくださって、すぐに手続きをしたところ要介護3の認定を受け、退院して家に戻ったときにトイレ、浴室の補助器具や電動ベッドを用意してもらえました。また、訪問看護や訪問リハビリテーションを受けることもできました。現在は体の状態が改善したので介護区分は要支援となっていますが、自己負担を抑えながら援助を受けることができ本当に助かっています。病院の事務職員の方からは高額療養費制度について教えてもらい、年金生活者にとって大変ありがたい制度だと感謝しています。

大学病院で同室だった、同じ多発性骨髄腫の患者さんからは、がん患者団体の情報誌をいただきました。この情報誌と病院でもらった冊子で、多発性骨髄腫の治療としてさまざまな治療法があり、効果が期待できる新薬や治験薬も出てきていることを知りました。骨がぼろぼろなのでは?と恐れていましたが、薬で改善できることがわかりました。情報誌は今も送っていただいていて、とても励みになっています。

転院先の先生との会話で気持ちは上向きに

多発性骨髄腫の治療は、自宅近くの病院に転院して行いました(図中❹)。転院と同時期に大学病院から異動した多発性骨髄腫を専門とする先生はとても明るい先生でした。骨折で動けない私に鏡を使って外の景色を見せてくれたり、いろいろなことをお話ししてくださったり、とても良くしていただいて、この先生にお任せしようと思えました。

私は高カルシウム血症、骨折、貧血があったので、症状としては重度でしたが、血液検査での病期はⅠ~ⅢまであるうちのⅠとⅡの中間くらいと教えてもらいました。「この病気になっても、治療をして仕事を続けている方もいますよ」と言われ、圧迫骨折の回復に不安を残しつつも、また普段に近い生活に戻れると思えて、気持ちが上向いていきました(図中❺)。今思うと、気持ちが落ち込んでいた期間は短かったです。

治療については、「年齢的にも、心臓や肺、腎臓や肝臓にも問題ないので自家移植をしましょう」と言われました。初めて聞く言葉で、最初は手術をするのかと思いましたが、化学療法を行った後に、採血で自分の細胞をとり、再度、化学療法でがん細胞を減らしてから、採っておいた血を点滴で体に戻すとの説明を受け少し安心しました。治療中はしびれが出る場合があることや、眠れないこともあると聞きました。

治療開始後、だんだん良くなっていることを実感

移植に向けた治療のためクリーンルーム※1に入っている間は、1週間くらいほとんど眠れず、食べることもできませんでした。無理に食べなくていいと言われていたので栄養は点滴で入れていましたが、ちょっと食べてみようとしたら、うどんが喉を通りませんでした。すぐに回復しましたが、「ずっと食べないと、こんな風に飲みこめなくなるんだ」と驚きました。食べていないし、歯ぐきから出血しやすいので歯みがきをしないで、うがいだけにしていたら、歯が痛くなりました。柔らかい歯ブラシで歯みがきをしたほうがよかったみたいです。

治療を始めて3週間くらいで血液検査値が改善したとき、先生が病室にパソコンを持って走ってきて、説明してくださいました。しっかり歩けるようになるまで約2か月半入院し、免疫が落ちているので孫になかなか会えないことが残念でした。

自家移植から100日後にsCR(厳格な完全奏効)になり、体は不安定な感じでしたが、孫の七五三をお祝いしたり、屋久島にも1週間ほど旅行することができました。先生から「大丈夫、行っておいで」と言っていただけて、だんだん良くなっていることが実感できました(図中❻)。

その後、週1回の地固め療法を12回行った後、経過観察に入りました(図中❼)。薬から解放されて体が楽になり前向きな気持ちになりました(図中❽)。先生から「再発の心配はあるけど、このまま70歳くらいまでいければいいね」と言われました。

※1 クリーンルーム: 幹細胞移植や化学療法などで白血球が低下すると感染症にかかりやすくなるため、細菌やウイルスなどを遮断して、感染症から患者さんを守る部屋。

病を得て変わったこと、気づいたこと

多発性骨髄腫とわかったとき、ボランティアとして博物館のナビゲーターをしていましたが、2年の任期の途中、あと半年というところで活動できなくなってしまいました。また、それまでは夫を見送るまでは生きていたいと思っていましたので、どうなるか気がかりでした。

発病後、お茶の先生から「病気になることを〝病を得る〟と言うんですよ。何か得ることがあるんですよ」と言われました。確かに、今まで理解できなかった、本で読んだことや聞いた言葉が、急に腑に落ちて私を助けてくれました。入院中も、骨折で動けないので、お茶やお花で人をもてなすことはできませんでしたが、自分の話す言葉で、もてなすことができると思いました。身近なことを物語にしてみたり、大切に思うことを色鉛筆でカードに書いて絵本にしたり、私は自分を遊ばせることが上手なんだという思いがけない発見もしました。お茶の先生は「清らかに笑えば妙なる吉祥」という言葉も贈ってくださったので、これからはずっとニコニコして暮らそうと思いました。

治療から1年くらい経つと、体中の細胞が入れ替わった感じで肌がきれいになり、髪も生えそろってきました。骨の状態も前より良くなり、血液と体の繋がりを感じました。

再発の治療選択での迷い

経過観察中も検査のため定期的に通院していました。体調は悪くなかったのですが、2年経った2019年、66歳のときに血液中のMタンパクが増えてきて、半年様子を見た後、2020年から治療を再開しました。この間に担当の先生が替わり、前任の先生にセカンドオピニオンをいただきながら、新しい薬を使う治療を開始しMRD(微小残存病変)陰性になったので(図中❾)、薬を減らして現在も治療中です(図中❿)。

前任の先生は、薬物療法で数値が良くなってから自家移植することもできると話してくれましたが、今の先生は意見が違うようで、先生によって治療方針が異なることに戸惑うこともあります(図中⓫)。休薬したい気持ちはありますが、今も骨に異常はなく、庭木の手入れなど日常生活も楽しめているので、この治療を続けていこうと思っています。

新たに多発性骨髄腫と診断された患者さんへのメッセージ

まず、私は病を得た後も心安らかに毎日を楽しく過ごせていることをお伝えしたいです。

多発性骨髄腫は治らない病気だといわれていますが、治療法はたくさんあって選択できます。新しい薬も出てきています。先生や看護師さんは忙しそうで、薬について質問しにくかったので、私には薬剤師さんが頼りになる相談相手でした。治療によって体の細胞が入れ替わって再生する力は本当にすばらしいと思います。

今後は?

お茶やお花を楽しみながら、短歌も頑張ってみようと思っています。