3)身体障害者福祉法

対象

● 肢体不自由の障害が法で定められた程度ある18歳以上の方。

※パーキンソン病が原因で身体障害者福祉法が適用される場合は「肢体不自由」になります。

支援内容

● 身体障害者手帳の交付を受けることができます。

● 身体障害者手帳があることによって、特別な手当を申請したり支援サービスを受けたりすることが可能になります。

● 障害者手帳があることで申請できる手当や受けられる支援には、おもに以下のようなものがあります。

※障害の等級や年齢、所得、自治体などにより、申請できる手当や受けられる支援は異なります。

※申請が必要なものと障害者手帳を持っていれば受けられるものがあります。どちらに該当するかは市区町村の窓口にお問い合わせください。

経済的な支援

● 重度障害者医療費助成(1~2級程度、他に条件あり)

保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。

ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。

※名称、助成内容等は自治体により異なります。

● 特別障害者手当(1~2級程度、他に条件あり)

重度の障害があり常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に手当(月額27,350円、2020年4月より適用)が年4回支給されます。

● 障害厚生年金・障害基礎年金(1~2級程度)

障害のある方が現役世代も含めて受け取れる年金です。

※障害年金を受けるためには、さまざまな要件があります。詳しくは年金事務所にご相談ください。

外出の支援

● 鉄道・バス・タクシー運賃の割引(1~6級)

● 有料道路通行料金の割引(1~6級)

● 自動車の燃料費の助成(下肢、体幹機能障害1~6級)

● 福祉タクシー利用券の交付(65歳未満で下肢、体幹機能障害1~3級)

● 身体障害者自動車改造費助成(下肢、体幹機能障害1~6級、自分が運転する場合のみ)

:操向装置と駆動装置等の改造費用に助成が受けられます。

● 障害者自動車運転免許取得費助成(1~3級または下肢、体幹機能障害4~5級、他に条件あり)

● 重度身体障害者介助用自動車購入等助成(1~2級)

税金の控除

● 個人住民税の障害者控除(1~6級)

● 所得税の障害者控除(1~6級)

● 自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免(1~6級、上肢不自由の場合は1~2級)

生活の支援

● おむつ支給

● 出張理美容サービス(下肢、体幹機能障害1級)

● 寝具洗濯・乾燥サービス(1~6級)

● 緊急通報システム設置(1~2級)

:緊急時に委託業者などに通報できるシステムを設置できます。

● 高齢者及び障害者住宅改善資金助成(1~2級)

:自宅に手すりをつけるなどの改修に助成が受けられます。

公共料金の割引

● 放送受信料の減免(1~6級で世帯構成員全員が住民税非課税または1~2級の方が世帯主)

:障害、収入の程度により全額免除または半額となります。

● 携帯電話料金の割引(1~6級)

申請窓口

お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

身体障害者手帳の申請に必要となるもの

● 身体障害者診断書・意見書

● 患者さんの写真

● 交付申請書

● マイナンバーを確認できる書類

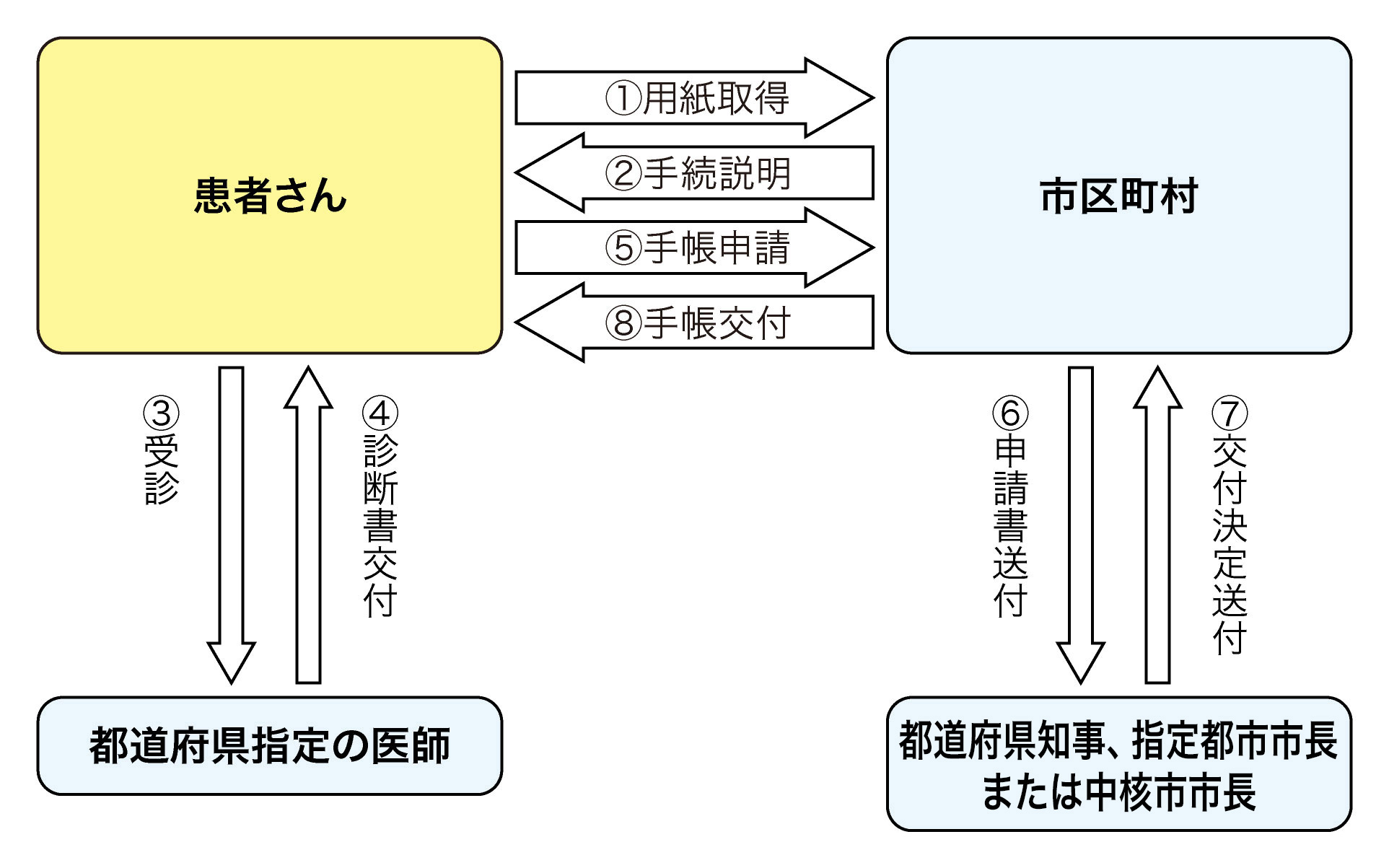

身体障害者手帳の交付までの流れ

制度の詳細については、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

2024年8月現在