5)医療保険制度

対象

● 公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・共済組合など)に加入している75歳未満の方。

● 75歳以上の方。

支援内容

【公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・共済組合など)に加入している75歳未満の方の場合】

● 窓口で健康保険証を提示することで、医療費の負担が3割または2割になります。

● 70歳以上75歳未満の方は医療費の負担が2割になります。ただし、現役並み所得者*の場合の医療費負担は3割のままです。

*加入している公的医療保険によって「現役並み所得者」の基準が異なります。

70歳以上75歳未満の方で医療費負担2割の対象の方は、医療費を支払う際、窓口で高齢受給者証の提出が必要になります。高齢受給者証は、70歳になる誕生月の下旬(誕生日が初日である場合は前月下旬)に加入している公的医療保険から交付されます。高齢受給者証を利用できるのは、誕生月の翌月からです。

【75歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度)】

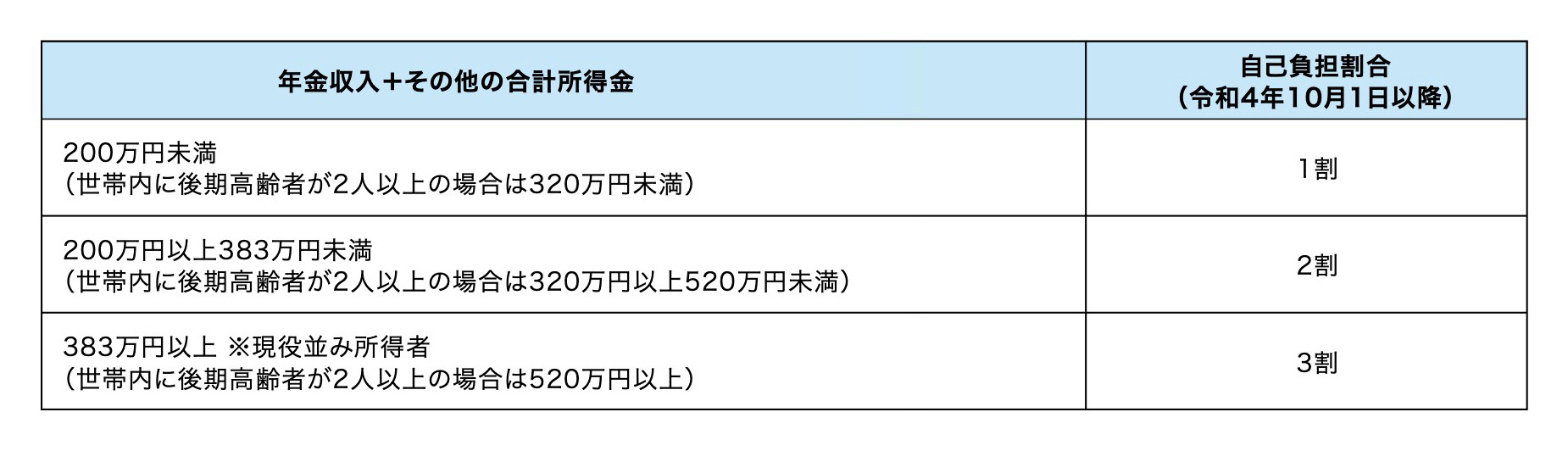

● 窓口で後期高齢者医療被保険者証を提示することで、医療費の負担が下記のようになります。

※医療費の自己負担額が2割の引き上げ対象となるのは、世帯内に後期高齢者が1人の場合には年間の合計所得金額が200万円以上(月額で約16.6万円以上)となります。また、世帯内に後期高齢者が2人以上いる場合は年間の合計所得金額が320万円以上(月額で26.6万円以上)となります。

※ただし、自己負担が1割から2割に増加する方であっても、激変緩和期間の3年間は月間の増加分が最大で3,000円までにおさまるような措置もとられます。

【2割負担者の窓口負担上限額(緩和措置 2022年10月1日~2025年9月30日)】

窓口上限額:1割負担+3,000円または18,000円のいずれか低い額

75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは必要ありません。後期高齢者医療被保険者証は75歳の誕生日前に市区町村から郵送されます。後期高齢者医療被保険者証が使えるのは75歳の誕生日当日からです。

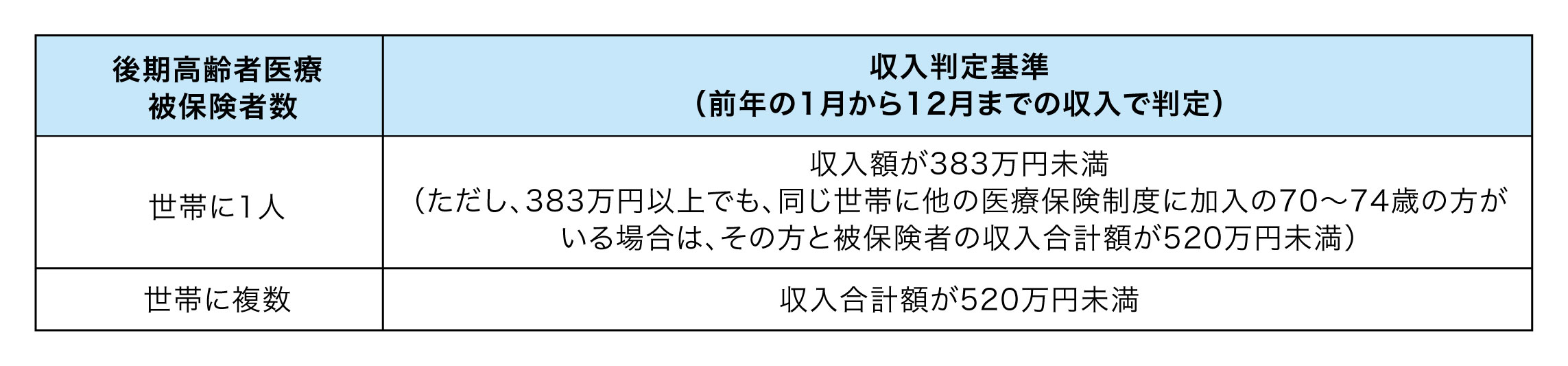

住民税課税所得が145万円以上でも自己負担割合が1割になることがあります

本年の住民税課税所得が145万円以上でも、以下の条件を満たす方は、申請日の翌月より自己負担の割合が1割に変更となります(毎年、お住まいの市区町村の担当窓口に基準収入額適用申請が必要)。

※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

※土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。

【一定の障害*のある65歳以上75歳未満の方の場合(障害認定)】

*「一定の障害」には以下が該当します。

● 身体障害者手帳1級~3級

・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)

・下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)

・下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)

・音声・言語機能障害

【75歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度)】 と同様の支援が受けられます。

障害認定を受ける場合は、認定要件についてお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。申請には、以下のものの提示が必要となります。

● 障害の状態を明らかにできるもの(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、国民年金の年金証書など)

● マイナンバーが確認できる書類(通知カード等)

なお、認定や撤回は過去にさかのぼってすることはできません。病状が良くなり、今後の障害認定を撤回することは可能です。障害認定を受けた場合は、市区町村に申請をし、広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療被保険者証を使用できます。

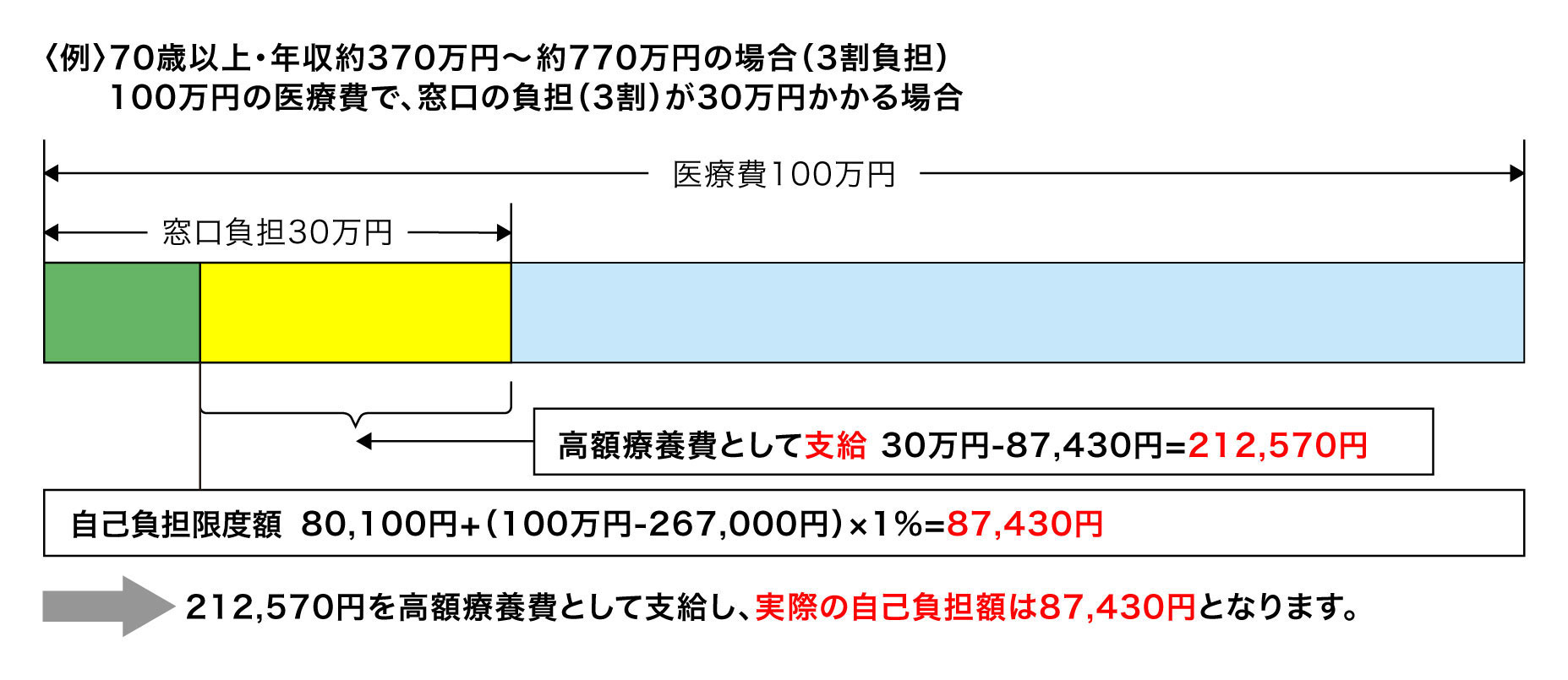

高額療養費制度について

医療保険制度では、さらに以下の条件を満たす場合に高額療養費制度を利用できます。

● 1ヵ月に窓口で負担する医療費の合計が年齢・所得に応じて定められた自己負担限度額(自己負担限度額の計算方法については後述)を超える方(ただし、69歳以下の方の場合は、1つの医療機関での1ヵ月の窓口負担額が21,000円以上のもののみ合算可能)。

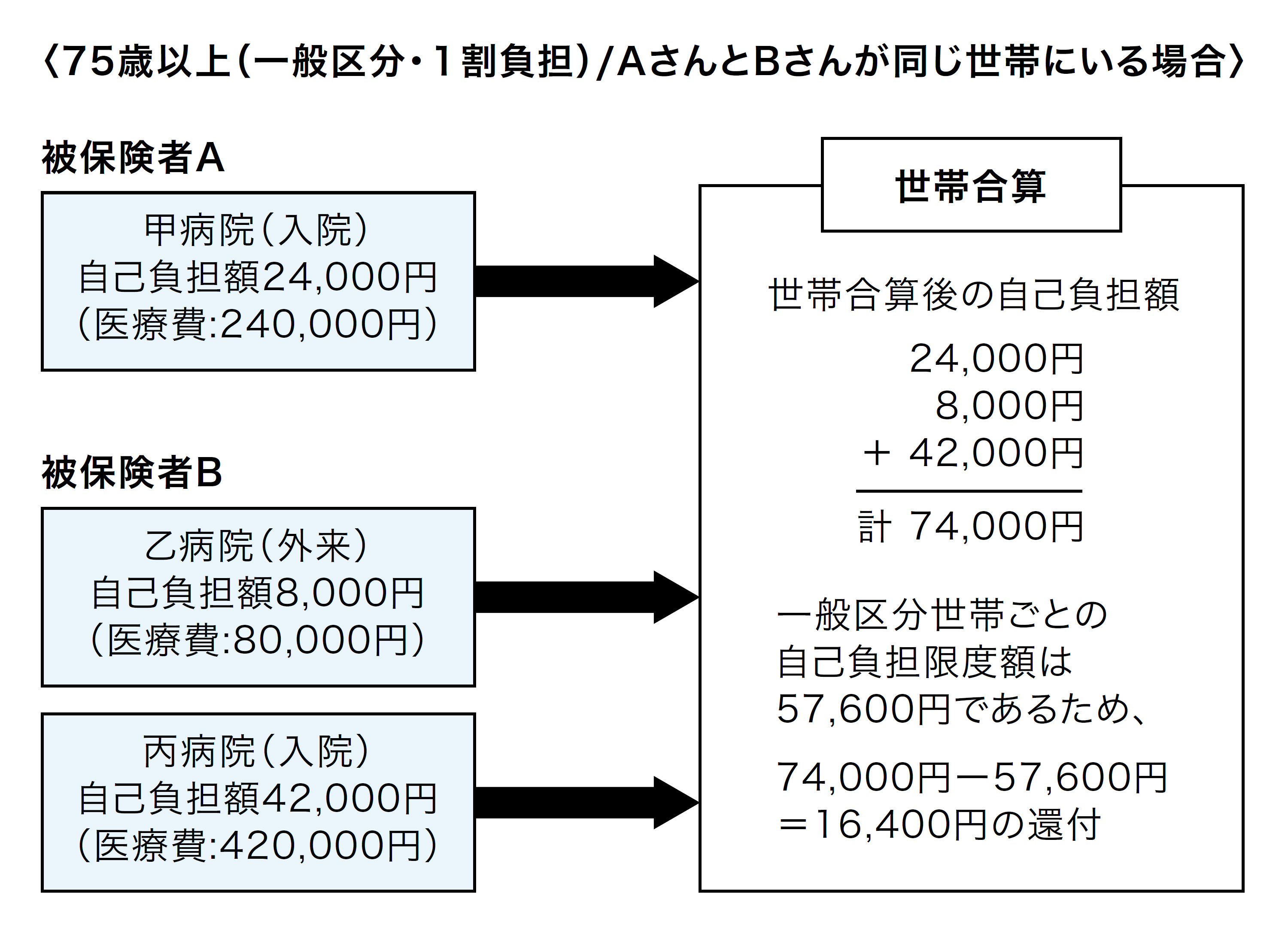

● 本人のみの1回分の窓口負担では自己負担限度額を超えないものの、同じ世帯にいる同じ医療保険の方の1ヵ月の窓口負担を合算すると自己負担限度額を超える方。

高額療養費制度を利用すると、医療機関や薬局の窓口で支払った額*が、1ヵ月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が戻ってきます。

*医療にかからない場合でも必要となる「食費」「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」等は高額療養費の支給対象外です。

原則的に、窓口で医療費をいったん支払った後に、申請により自己負担額との差額が戻ってくる制度ですが、「限度額適用認定証」を申請すると、窓口で医療費を支払う段階で自己負担限度額までの負担となります。

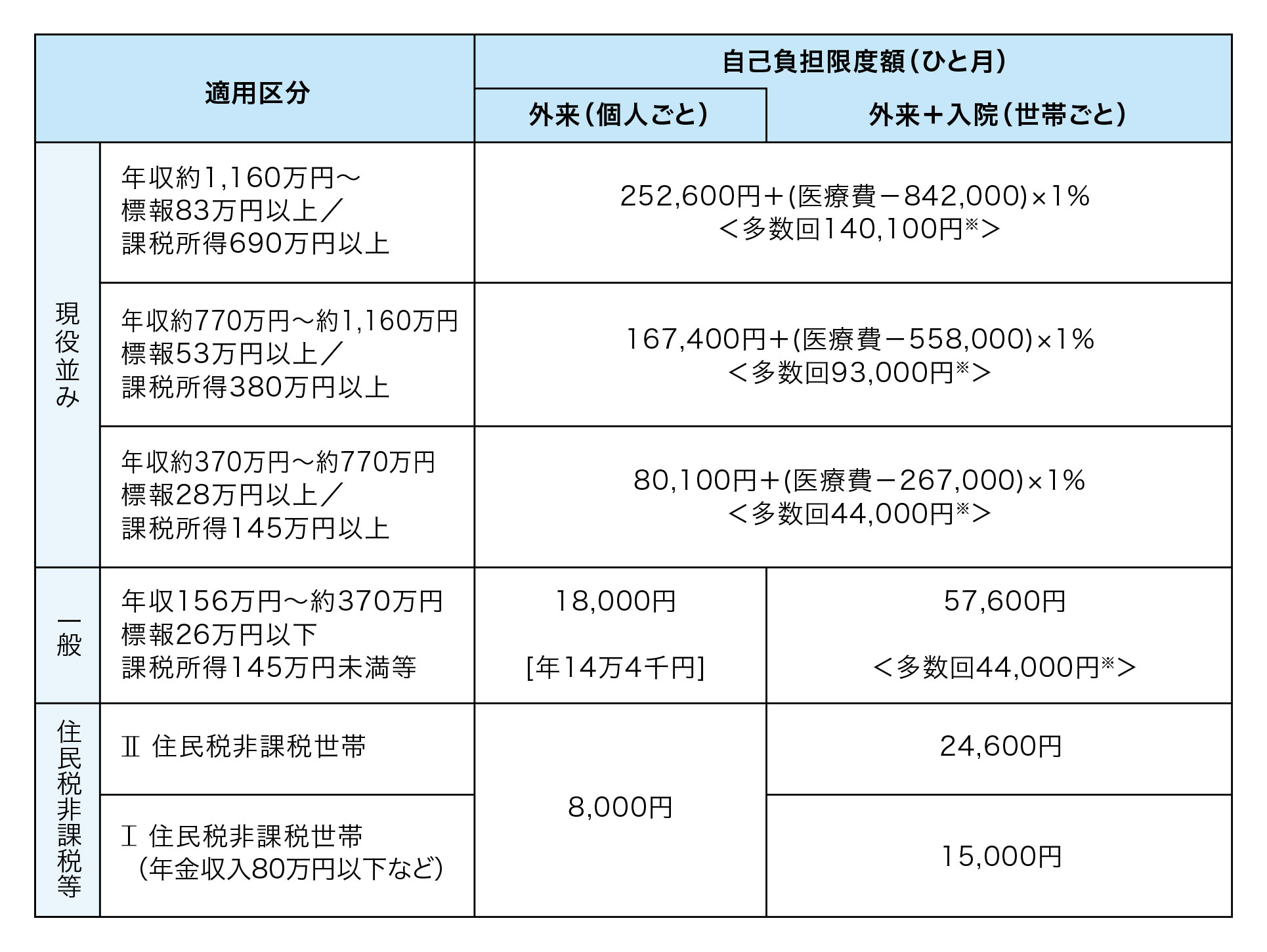

毎月の自己負担限度額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。

また、70歳以上の方には、外来だけの自己負担限度額も設けられています。

70歳以上の方の自己負担限度額(2018年8月以降)

※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では自己負担限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が自己負担限度額を超えれば、高額療養費制度の対象となります。

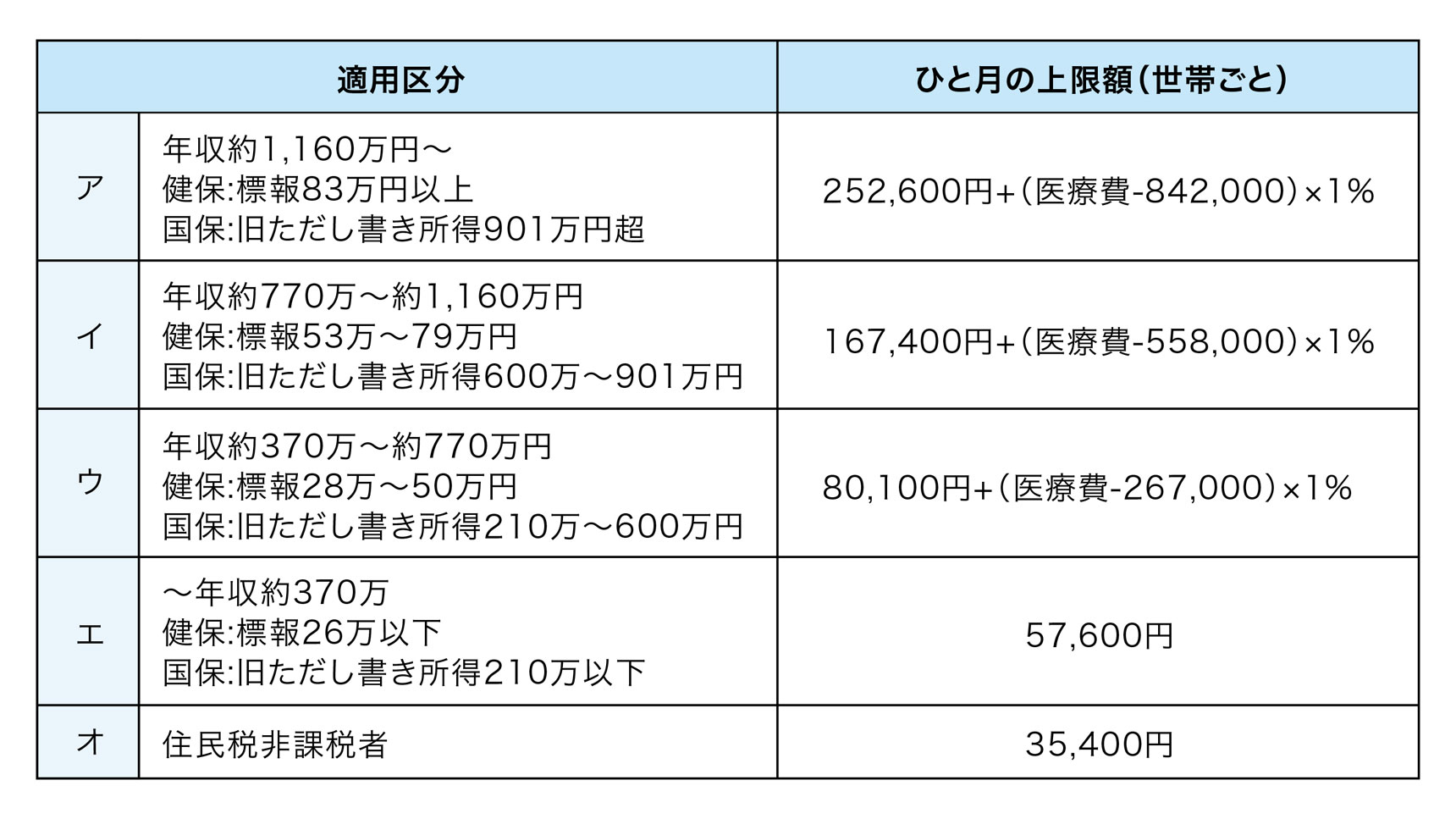

69歳以下の方の自己負担限度額

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では自己負担限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が自己負担限度額を超えれば、高額療養費制度の対象となります。

本人のみの1回分の窓口負担では自己負担限度額を超えないものの、同じ世帯にいる同じ医療保険の方の窓口負担を合算すると自己負担限度額を超える方も高額療養費制度の対象となります。

※ただし、69歳以下の方の受診については、1ヵ月の窓口負担が21,000円以上のもののみ合算されます。

69歳以下の方は、次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

● 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来はそれぞれ分けて計算します。

● 医療機関から交付された処方箋で購入した薬剤は、その自己負担額を処方箋を交付した医療機関の医療費に含めます。

このほか、高額療養費制度では、過去12ヵ月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がる制度も用意されています(70歳以上で住民税非課税の方は対象外)。ただし、パーキンソン病の患者さんの場合は、多数回に該当するようであれば「難病医療費助成制度」を利用したほうが負担を減らせることが多いでしょう。詳しくはご加入の公的医療保険にお問い合わせください。

高額療養費制度の申請に必要となるもの

● 支給申請書*

● かかった医療費の領収書のコピー(加入する公的医療保険から提出が求められた場合)

*後期高齢者医療制度に該当する方の場合は、本人が事前に申請をしなくても、医療を受けた約4ヵ月後に申請書が送付されます。なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても診療月の4ヵ月後を目処に支払われます。

*高額療養費制度について、ご加入の公的医療保険から案内があった場合でも多数回該当や世帯合算については別途申請が必要なことがあります。ご注意ください。

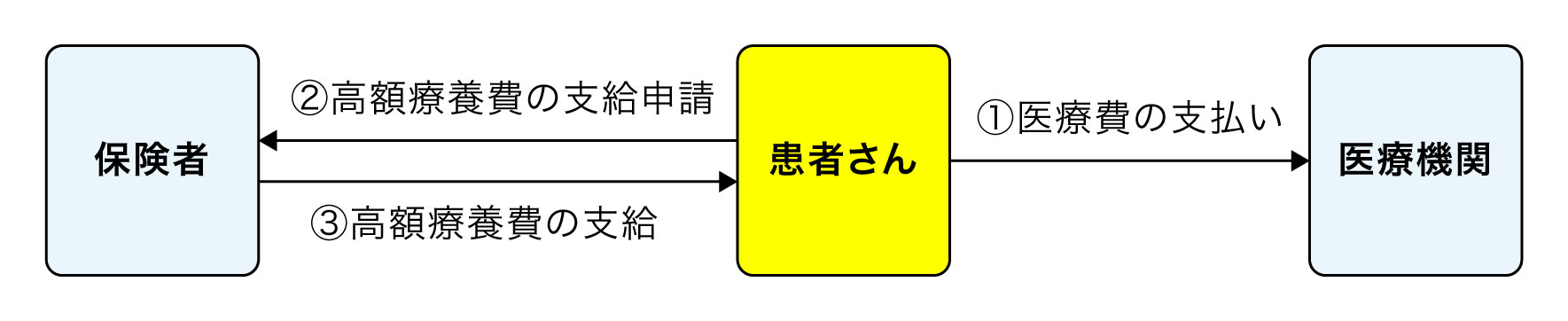

高額療養費制度を利用するまでの流れ

医療費を支払った後に申請する場合

①医療機関等の窓口で提示された医療費を支払います。

②1ヵ月の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をします。

③自己負担限度額を超えた分の医療費が払い戻されます。

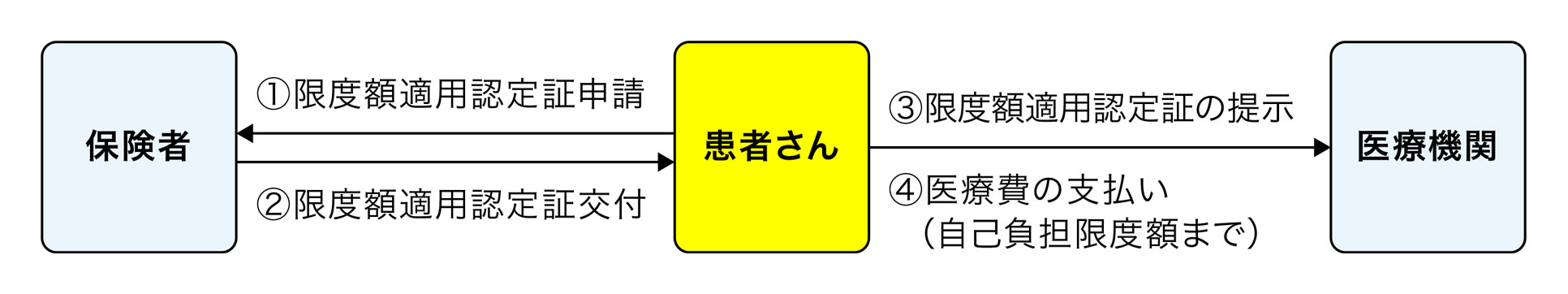

医療費を支払う前に手続きする場合(「限度額適用認定証」利用)

①加入している公的医療保険に、「限度額適用認定証」の交付を申請します。

②公的医療保険から、「限度額適用認定証」が交付されます。

③医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示します。

④自己負担限度額までの費用を支払います。

高額療養費制度の申請窓口

制度の詳細については、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)の窓口にお問い合わせください。

2024年8月現在