6)成年後見制度

対象

● 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方。

支援内容

● 判断する能力が十分ではない患者さんの代わりに、成年後見人になった人が財産を管理したり必要な契約を結んだりして、患者さんを保護・支援します。

後見人の仕事は、患者さんの財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られています。後見人は患者さんの意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら財産を管理する必要がありますが、食事の世話などの実際の介護は一般的に仕事の対象外となります。

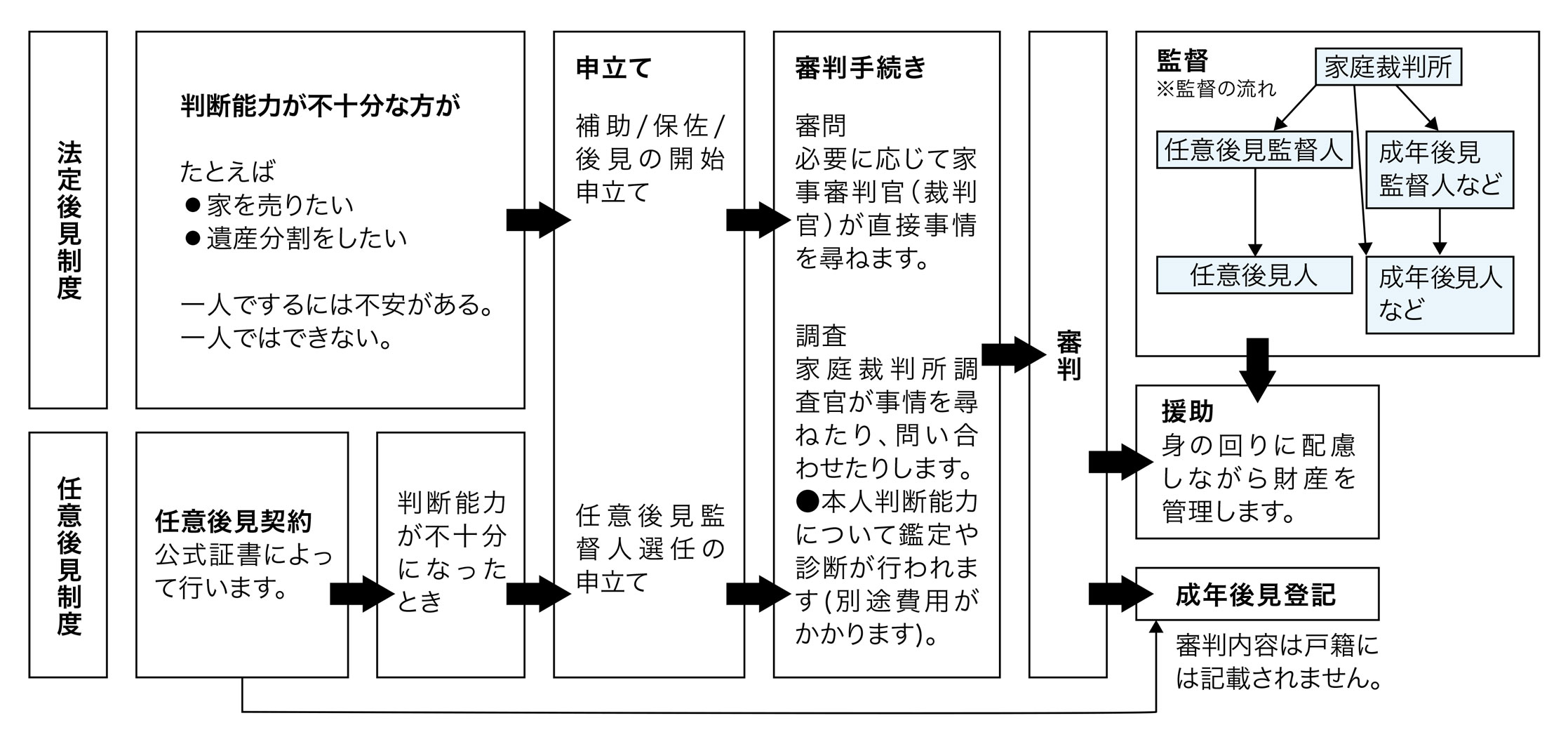

● 成年後見制度には、すでに判断する能力が十分ではない方が利用する「法定後見制度」のほかに、将来、判断能力が不十分となった場合に備える「任意後見制度」もあります。

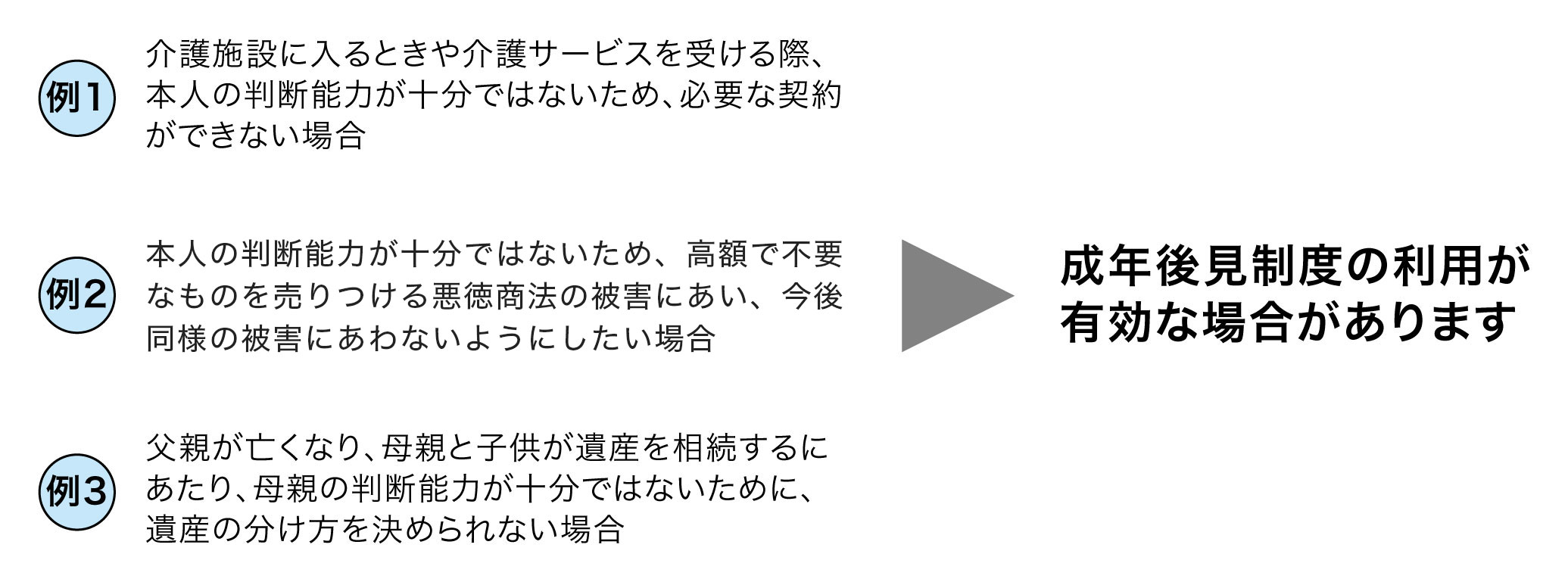

成年後見制度が有効な例

成年後見制度は、後見人に患者さんの財産を預ける制度でもあります。成年後見制度は以下を行いながらのご利用をお勧めします。

● 後見人がきちんと仕事をしているかチェックできる状態にする(特に、任意後見制度で注意が必要です)

● 通常使用しない金銭については「後見制度支援信託」を利用し、信託銀行等に信託する。

成年後見制度の詳細については、お近くの家庭裁判所にお問い合わせください。

申請窓口

本人の住所地を管轄する家庭裁判所。

申請に必要となるもの

● 申立書

● 診断書(成年後見用)

● 申立手数料(申立て1件につき800円分の収入印紙)

● 郵便切手(額は家庭裁判所による)

● 本人の戸籍謄本

● 本人の判断能力を医学的に確認するための鑑定料(必要な場合のみ) など

制度利用までの流れ

制度の詳細については、お近くの家庭裁判所の窓口にお問い合わせください。

2024年8月現在