医療費助成について小児慢性特定疾病医療費

助成制度

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

国で定められた小児慢性特定疾病※にかかっている患者さんに対し、1ヵ月(月の初めから終わりまで)でその病気の治療にかかる医療費が、決まった上限額を超えた場合に、世帯の所得に応じて助成される制度です。

小児慢性特定疾病の詳しい内容については、厚生労働省、小児慢性特定疾病情報センター、各都道府県のウェブサイトなどに記載がありますので、そちらも参考にしてください。

※小児慢性特定疾病:以下のとおり定められている全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が定めている病気です。

- ①

慢性に経過する疾病であること

- ②

生命を長期に脅かす疾病であること

- ③

症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること

- ④

長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

対象となる方

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童が対象です。ただし、18歳になった時点でこの制度の対象となっており、かつ、18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の患者さんも対象となります。

医療費の自己負担割合と自己負担上限額

一般的に、治療を受けて支払う医療費の自己負担の割合は3割です。この医療費助成制度を受ける場合、自己負担の割合が2割となります。ただし、小学校入学前のお子さんなど、もともと医療費の自己負担の割合が1割または2割の患者さんは、その割合が適用されます。自治体によっては独自の助成制度があり、そちらが適用されることもあります。

また、月の限度額が決まっており、この限度額を超えた場合は超えた分の医療費が全額助成されます。この月の限度額は世帯所得によって決定されます(表)。

表.医療費助成制度における

自己負担上限額(月額)

| 階層 区分 |

年収の目安 (夫婦2人子ども1人 世帯の場合) |

自己負担上限額 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 重症※ | 人工呼吸器等 装着者 |

|||

| I | 生活保護等 | 0 円 | |||

| II | 市町村民税 非課税 |

低所得Ⅰ(〜約80万円) | 1,250円 | 500円 | |

| III | 低所得II(〜約200万円) | 2,500円 | |||

| IV | 一般所得I(市区町村民税7.1万円未満、 ~約430万円) |

5,000円 | 2,500円 | ||

| V | 一般所得II(市区町村民税25.1万円未満、 ~約850万円) |

10,000円 | 5,000円 | ||

| VI | 上位所得(市区町村民税25.1万円以上、 約850万円~) |

15,000円 | 10,000円 | ||

| 入院時の食費 | 1/2自己負担 | ||||

※重症①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、

②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。

小児慢性特定疾病情報センター.

(https://www.shouman.jp/

[外部サイトに移動します])

(2024年7月閲覧)

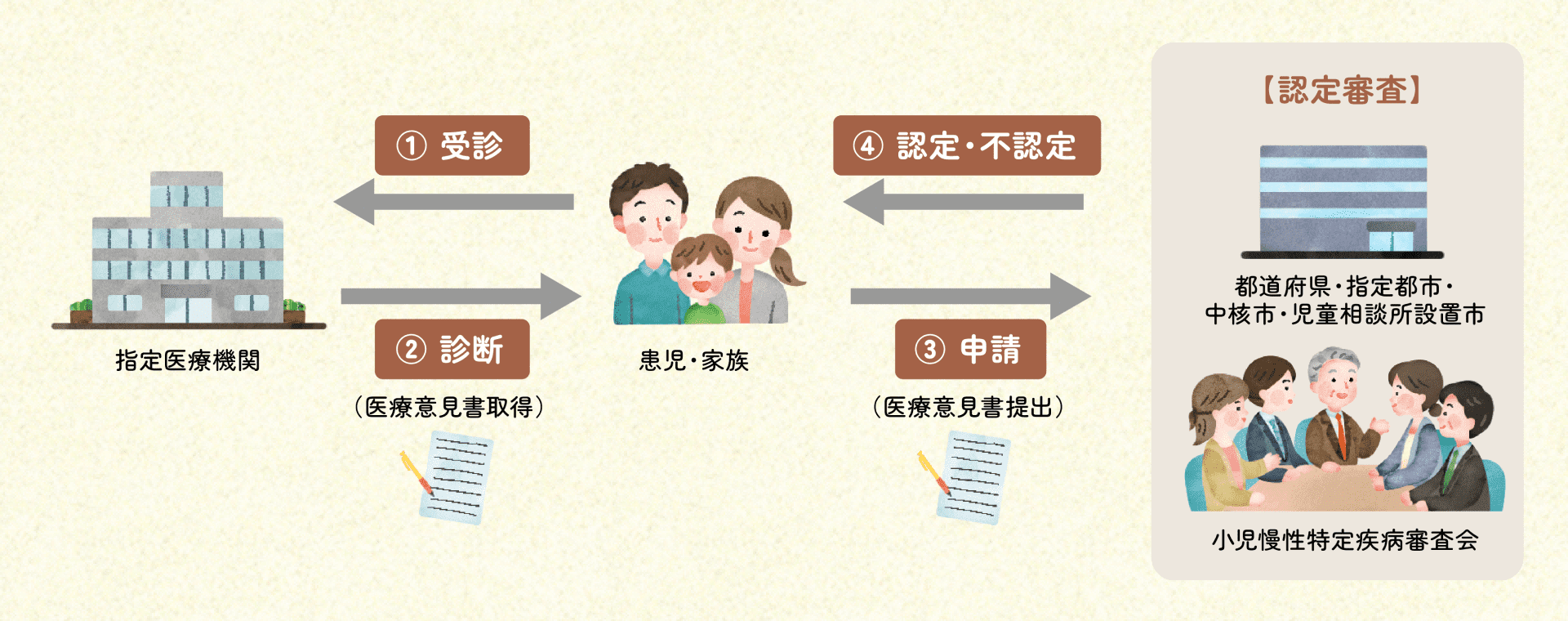

申請の流れ

小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請までの主な流れは以下のとおりです(図)。

- ①

申請に必要な書類を都道府県や市区町村の窓口から受け取ります

- ②

お住まいの都道府県などで指定された小児慢性特定疾病指定医療機関を受診し、医療意見書を指定医から受け取ります

- ③

申請に必要な書類を都道府県または指定都市の窓口に提出します

- ④

審査によって承認された場合、医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます

なお、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、18歳以上は「成年患者」となり、「成年患者」は本人名義で申請手続きをする必要があります※。

※18歳未満の方は保護者の署名が必要です。

図.小児慢性特定疾病医療費申請の

主な流れ

申請に必要な書類

医療費助成の申請に必要な書類は以下のとおりです。お住まいの都道府県などの窓口から受け取ってください。

- ①

小児慢性特定疾病医療費支給申請書

- ②

医療意見書

- ③

公的医療保険の被保険者証のコピー

- ④

市町村民税の課税状況の確認書類

- ⑤

世帯全員の住民票の写し

- ⑥

重症患者認定申請書

必要に応じて提出する書類

- ⑦

成長ホルモン治療用意見書

- ⑧

人工呼吸器等装着者申請時添付書類

なお、マイナンバーカードを用いた場合や、都道府県・指定都市によっては提出書類が異なる場合があります。

小児慢性特定疾病情報センター.

(https://www.shouman.jp/

[外部サイトに移動します])

(2024年7月閲覧)