医療費助成について高額療養費制度

高額療養費制度とは

1ヵ月(月の初めから終わりまで)で支払った医療費が、決まった上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

高額療養費制度の詳しい内容については、患者さんがご加入している公的医療保険、全国健康保険協会、市区町村などのウェブサイトなどに記載がありますので、そちらも参考にしてください。

対象となる方

保険適用される診療に対し、1ヵ⽉の医療費が⾃⼰負担限度額を超えた患者さんが対象です。診療を受けた月の翌月の初日から2年さかのぼることが可能となっています。

医療費の自己負担割合と自己負担上限額

毎月の上限額は、各健康保険の加入者の年齢や所得水準によって変わります。また、70歳以上の方には、外来のみの上限額も設けられています(表)。

表.高額療養費制度における

自己負担上限額(月額)

69歳以下の方の上限額

| 適用区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) |

|

|---|---|---|

| ア | 年収約1,160万円〜健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |

252,600円+ (医療費-842,000)×1% |

| イ | 年収約770〜約1,160万円健保:標報53万〜79万円 国保:旧ただし書き所得600万〜901万円 |

167,400円+ (医療費-558,000)×1% |

| ウ | 年収約370~約770万円健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |

80,100円+ (医療費-267,000)×1% |

| エ | ~年収約370万円健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |

57,600円 |

| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |

注1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上の方の上限額

(平成30年8月診療分から)

| 適用区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) |

||

|---|---|---|---|

| 外来(個人ごと) | |||

| 現役並み | 年収約1,160万円~標報83万円以上/課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | |

| 年収約770万円~約1,160万円標報53万円以上/課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||

| 年収約370万円~約770万円標報28万円以上/課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||

| 一般 | 年収156万~約370万円標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |

18,000円 (年14万4千円) |

57,600円 |

| 住民税非 課税等 |

Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |

| Ⅰ 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) | 15,000円 | ||

注1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/

index.html

[外部サイトに移動します])

(2024年7月閲覧)

申請の流れ

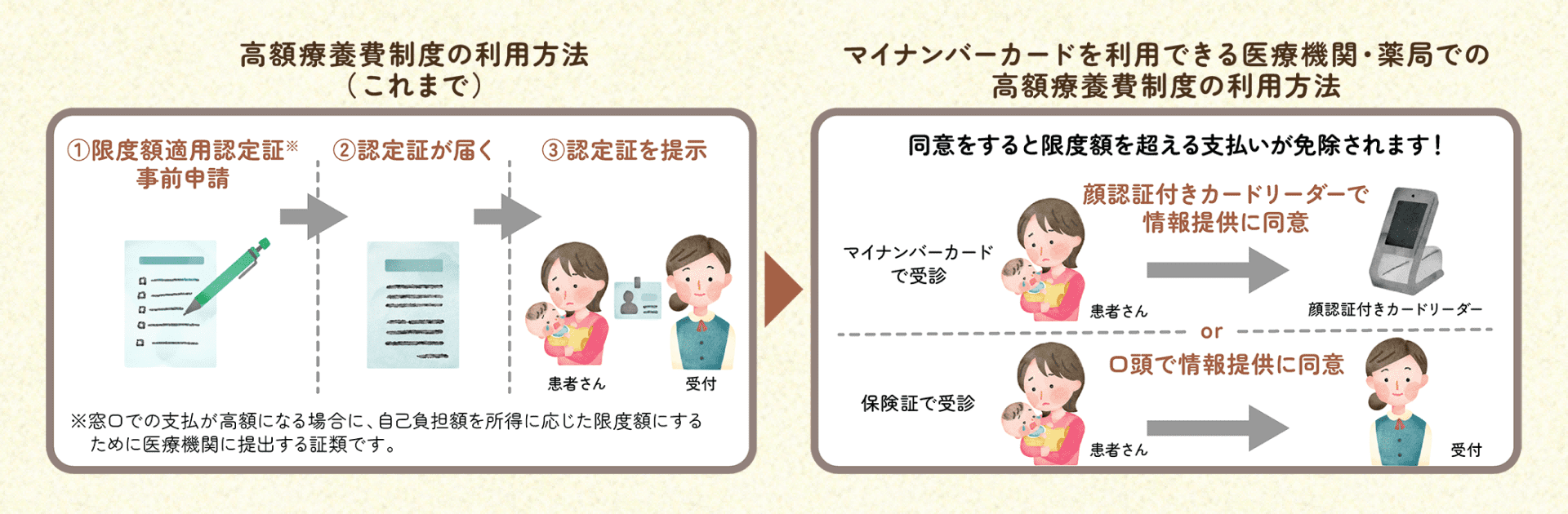

高額療養費制度の申請までの主な流れは以下のとおりです(図)。詳しくは、患者さんがご加入している公的医療保険などによって異なりますのでそれぞれの窓口やウェブサイトもご確認ください。

- ①

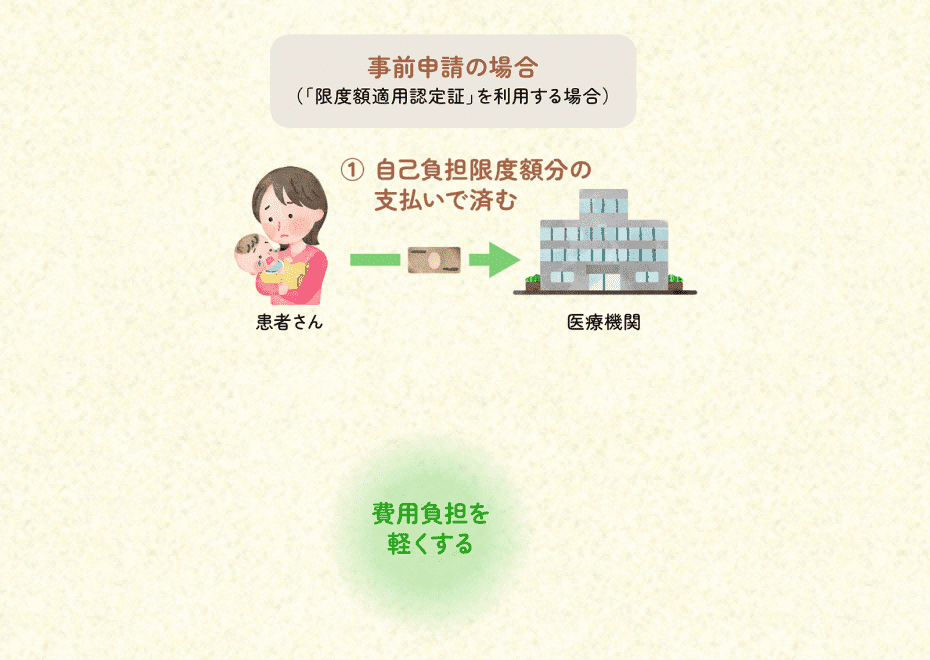

事前申請の場合(図①)

事前に医療費が高額になることがわかっている場合には、「限度額適用認定証」※を保険証とあわせて医療機関の窓口などに見せることによって、1ヵ月のお支払いが自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」は患者さんがご加入している健康組合などのウェブサイトや窓口から申請書を入手し、申請書に記載して手続きをします。

※住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」 - ②

事後申請の場合(図②)

まずは通常どおり診療を受けた医療機関に支払いを行います。その金額が上限額を超えた際、ご自身が加入している健康組合などに高額療養費支給申請書を提出します。その後、上限額を超えた分の金額が払い戻しされます。申請の際には、医療機関の領収書が求められる場合があります。 - ③

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合(図③)

マイナンバーカードを健康保険証として使用可能な医療機関では、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。また、申請の際に必要な書類(自己負担額証明書など)が省略できます。

図.高額療養費制度申請の主な流れ

①事前申請の場合

②事後申請の場合

③マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合

申請に必要な書類

高額療養費制度の申請に必要な主な書類は以下のとおりです。患者さんがご加入されている公的医療保険によって異なりますので、それぞれの窓口やウェブサイトもご確認ください。

- ①

高額療養費の支給申請書または限度額適用認定証の申請書

- ②

病院の領収書(事後申請の場合)

「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

[外部サイトに移動します])

(2024年7月閲覧)

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/

newpage_08277.html#hokensho1

[外部サイトに移動します])

(2024年7月閲覧)より作成